日吉町田高戸 尋河神社(ひろかわじんじゃ)

尋河社は伝説によると「田高戸裏の木曽川沿いの大滝に、光を放つ物体があるのを加茂郡の村民が発見し、十日間神楽(かぐら)を行なって(潮南十日神楽の地名)河中に神体を尋ね当て、大滝の上流の田高戸の現在地に祀ったので尋河明神という」と伝えられているが現在の祭神はやはり諏訪神である。中世において、土岐諏訪神社と同様の理由で、古い祭神に諏訪神を合祀したのであろう。室町末期の天文三年(一五三四)と天正三年(一五七五)の棟札にはともに諏訪大明神とあるから、合祀のことはそれ以前にすでに行なわれていたと推察される。ここには鹿の角が多数奉納されており、土岐諏訪神社の金銅仏像(永禄三年[1560]の刻銘文)と共に由緒の手掛かりになる宝物のーつと考えられる。

日吉町田高戸 尋河神社(ひろかわじんじゃ)

瑞浪市日吉町8050

【祭神】南方刀美神・八坂刀売神

【例祭日】10月15日近い日曜日

【由緒】創立年月不詳。美濃国神名帳に従五位下尋河神社とある。明治12年調査の通り。明治6年5月15日更に村社の格に列した。

(岐阜県神社名鑑より)

祭神 南方刀美神(みなみかたとみのかみ)・八坂刀賣神(やさかとめのかみ)

尋河神社(ひろかわじんじゃ)

瑞浪市日吉町8050番地(田高戸)

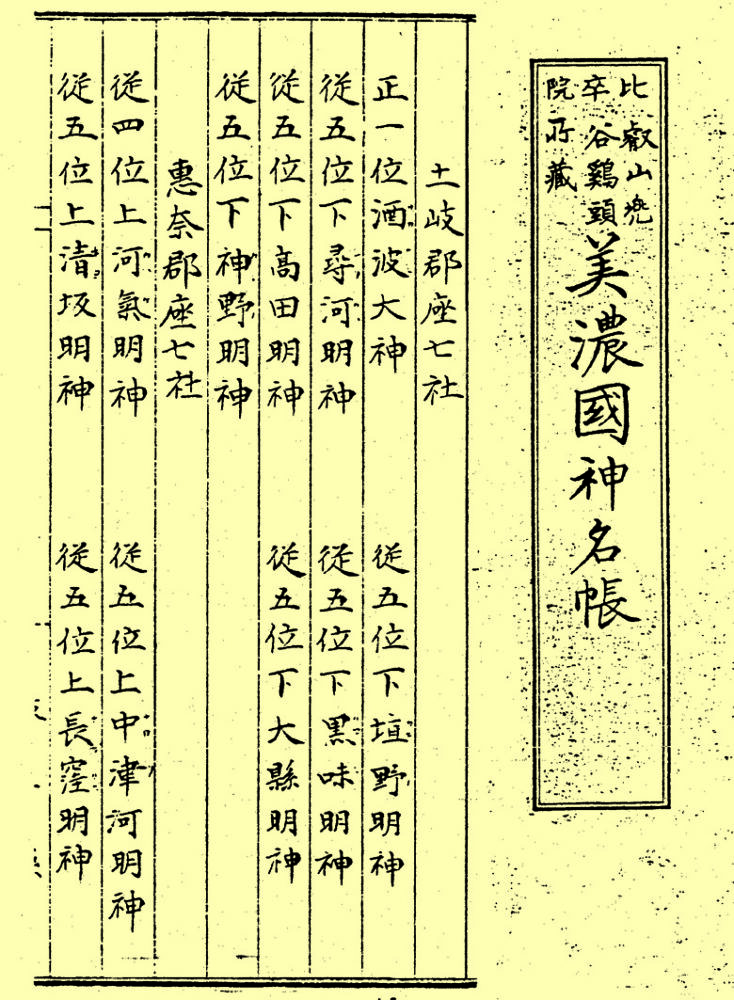

国帳従五位下尋河明神

鳥居の前の社号標に、「国帳従五位下尋河神社」と彫ってあります。国帳というのは国内神名帳といって、平安時代の中ごろ(1050年ぐらい前)に作られたといわれている国ごとの大事な神社の神名を載せた公簿です。

美濃には美濃国神名帳があり、その土岐郡の部に従五位下尋河明神と記されていますから、たいへん古く格式のある神社であったことがわかります。それを誇りとして、この社号標が建てられたものでしょう。

尋河神社にまつわる伝説

尋河神社の創建については、いろいろな伝説があります。

文亀年間(500年程前)信州諏訪出身の青木喜平という鷹師が、現大明神の滝で不思議な珠を拾ってきて御神体とし、諏訪明神を祀ったとか、対岸の十日神楽(とうがぐら)の人々が、田高戸の滝にピカピカ光る物があると知らせてきたので、探してみると不思議な丸い石があった。それを御神体として神社を建て、滝の名を大明神の滝とした、などというものです。

しかし、いずれも神明帳の作られた時代よりずっと後の話ですから、尋河(ひろかわ)という名から、御神体を河で拾った、或いは河で尋ね求めたというような話になったのではないでしょうか。

一番古い棟札は天文3年(1534)のもので、そこに建立諏訪大明神と記してありますから、当時すでに祭神は今と同じ諏訪の神であったことがわかります。

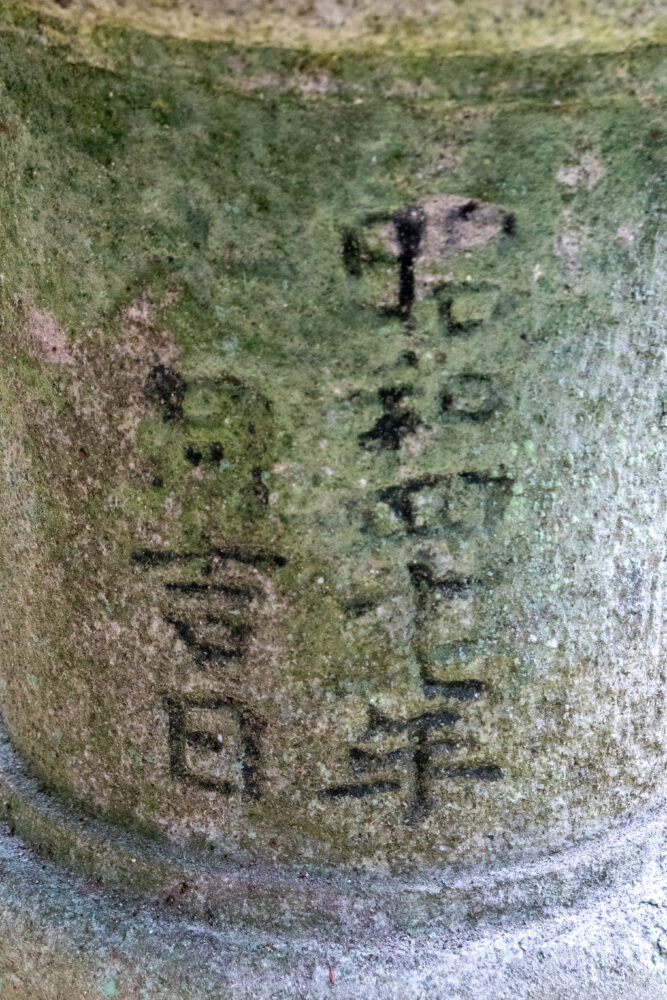

昭和49年拝殿等改築

こうした古い由緒をもつ神社ですから、創建以来度々社殿建て替えや修理が行われてきましたが、昭和49年に拝殿と覆殿を改築し、玉垣・燈籠狛犬などを新設するという大事業がなされました。それには、地元の方々は勿論、他市他県に出ている田高戸出身者からも多額の浄財が寄せられ、立派な神域になっています。

(瑞浪市の神社[H10発行]より)

田高戸 尋河神社 岐阜県 瑞浪市 日吉町

「中世の神道」では、「日吉酒波社=(前略)現在末社になっている十二社の中にも、本殿と共に永禄元年(一五五八)に焼失し、翌年に再建された頼政神社の同二年の棟札などがあるから、奥の院・増福寺の存在などと共に中世において屈指の神社であったことが想像される。祭神の酒波大神は不明であるが、『しゅは』は『すわ』に通じるから前に記したニ社(尋河神社と土岐町鶴城の諏訪神社)と共に諏訪神と考えられ・・・(後略)考えうるに帳内社時代にあっては、この酒波神社(諏訪神社)が本殿であり、田高戸尋河神社(諏訪神社)は諏訪方面拝礼のための奥社としてあったものではなかろうか。(後略)」と述べられている。そうした推測も出来るであろうが、美濃国神名帳には「尋河(シッカハ)明神」と明記され、諏訪神勧請は文亀元年という伝承もある。

(酒波神社誌より)

古い神社 美濃国神名帳登載の3社

西暦938~960年代に作成された美濃国神名帳に登載されている神社。市内に3社存在する。

酒波神社 日吉 最古の棟札1559年

諏訪神社 土岐 最古の棟札1565年

尋河神社 日吉 最古の棟札1534年

市内で最も歴史のある神社としては、平安時代に国で作成した「美濃国神名帳」にも記載のある、酒波神社(さかなみ・日吉町南外垣)、尋河神社(ひろかわ・日吉町田高戸)、諏訪神社(すわ・土岐町鶴城)が挙げられます。

尋河(ひろかわ)神社

ちょっとミステリアスな神社、古き神社がなぜここに?

所在地:瑞浪市日吉町8050番地(田高戸)

祭神:南方刀美神(みなみかたとみのかみ)他

最古棟札 天文3年(1534)

美濃国神名帳登載 従5位下尋河明神

由来:

「社名は、上代の昔、木曾川の対岸の村民が木曾川に光る霊玉を発見、十日間神楽(十日楽)を奉納して、河中に尋ね当て、御神体として祀ったことによる。小栗・板橋氏らによる天文3年建立の最古の棟札以来、諏訪大明神としているが、明治になって、再び往古の社名に復している」(ふるさとの歴史より)

昭和49年拝殿等改築

当社には、鹿角が奉納されており、社頭の灯籠には鹿が彫られている。参拝は、鳥居前に鎖があり、通常は通行できないため、右側の参道を行く。

伝統行事例祭:10月15日に近い日曜日に行われる。当日は、花馬、御幣が氏子を渡御後、神社にて祭事が行われる。

☆神社の所在地は、他社と比べて珍しく平地にある。ただし、広域的に木曽川から見れば頂に立地する。

☆酒波神社の奥社と考えられる。(瑞浪市史より)

「師が現大明神の滝で、不思議な珠を拾ってきて御神体とし、諏訪明神を祀った」との言い伝えがある。かつては諏訪大社と同様、鹿角の祭事が行われたのであろうか。大明神の滝は、字水梨にあり、落差約30mの水は、直下して木曽川に注ぐ。今では急峻の地でもあり、訪れる人は少ない。

参考文献 酒波神社誌:柘植厚ー著

ふるさとの歴史:渡辺俊典著

日吉郷土史:小栗忠左衛門著

瑞浪市の文化財:瑞浪市教育委員会編

(瑞浪の神社を巡るより)

平安朝時代の国内の著名な神杜をしるしたものに延喜式内社帳があり、これよりも少しあとに県内三四五杜の神社名を書いた「美濃国神名帳(九三八~九六〇)」があります。

これに載っている神社を「帳内杜」といいますが、土岐郡七社のうちに瑞浪市分では、正一位酒波大神(日吉町南垣外)・従五位下尋河明神(日吉町田高戸)・従五位下神野明神(土岐町鶴城)の三社が載っています。

田高戸尋河神社棟札裏書

〇日吉町田高戸 尋河神社

当所之儀ハ往古ハ毛利(森)武蔵守知行所ニて、家康公より山村甚兵衛・千村平右衛門え被下置候付、明暦元年より明(治)三年午十二月迄右両家知行所、明治三年午十二月天朝御出張、笠松県御役所へ御引渡ニ相成候間、笠松県知事長谷部甚平え右両家立合渡納申候

(明治三年午十二月)

木曽庄屋 壮十郎

久々利方庄屋 清兵衛

組頭 才兵衛

組頭 禎 七

右之通神主書印入置候

(瑞浪市史 資料編より)

尋河明神(日吉町田高戸)と垣野明神(土岐市鶴里町柿野)は現在やや僻地といった観があって当時との差が大き過ぎる様に感じるが、比較的開拓が早くからなされていたものと解すべきであろうか。

日吉郷には尋河明神を酒波大神の奥社として帳内社が二社あったとすることで一応の合点をし得るものである。

尋河明神は日吉町の北端部田高戸に鎮座している。この尋河神社も現在諏訪大神を祭神として合祀しており、当時は地勢から考えて酒波神社の分社、または信州方面への眺望のよい所から同社の奥社(遥拝所)として諏訪に向かって祀られていたものでなかろうか。

社伝でも尋河の社名と祭神の諏訪神との関係について、「日夜この地に光神あり、加茂の人々十日楽(潮南村)をささげてそのもとを尋ね、河中に光る石を見出し、これによって尋河明神と名づけてこの地に奉祀す。その神の名は諏訪神である(要約)」としている。

諏訪社と尋河社

共に帳内社で、諏訪社は土岐町鶴城、尋河社は日吉町田高戸に現在も続いている神社である。

古代における土岐諏訪社は、猪野洞にあった字天神の森の天神社を指し、中世のある時期(土岐氏の関係によるか)に諏訪神を字諏訪洞に勧請しており、棟札によるとその後の永禄八年(一五六五)にこの二神を延友信光が願主となって合祀し、近世の延宝~貞享(一六七三~一六八七)ごろ現在地に遷座している。

尋河社は伝説によると「田高戸裏の木曽川沿いの大滝に、光を放つ物体があるのを加茂郡の村民が発見し、十日間神楽(かぐら)を行なって(潮南十日神楽の地名)河中に神体を尋ね当て、大滝の上流の田高戸の現在地に祀ったので尋河明神という」と伝えられているが現在の祭神はやはり諏訪神である。中世において、土岐諏訪神社と同様の理由で、古い祭神に諏訪神を合祀したのであろう。室町末期の天文三年(一五三四)と天正三年(一五七五)の棟札にはともに諏訪大明神とあるから、合祀のことはそれ以前にすでに行なわれていたと推察される。ここには鹿の角が多数奉納されており、土岐諏訪神社の金銅仏像(永禄三年[1560]の刻銘文)と共に由緒の手掛かりになる宝物のーつと考えられる。

考えうるに帳内社時代にあっては、この酒波神社(諏訪神社)が本殿であり、田高戸尋河神社(諏訪神社)は諏訪方面拝礼のための奥社としてあったものではなかろうか。

尋河神社

旧帳内社 従五位下 田高戸

祭神は建御名方富命・八坂刀売命。古くは尋河、中世は諏訪社、近世から再び尋河社名に戻る。現存の最古棟札天文三年(一五三四)九月

日吉田高戸の尋河神社には、約一〇頭分にも及ぶ鹿の角が奉納されている。江戸時代のみのものか、あるいは戦国期以前のものも含まれているかも知れないが、いずれにしても猪のほかに釜戸峯山の鹿狩りの記録と共に市内には鹿も多くいて農作物を害し、これらを獲えたあとその角を奉納したものと考えられる。

田高戸尋河神社

祭神建御名方命 八坂刀売命 旧帳内社・村社

最古棟札 天文三年(一五三四)九月建立 日吉町田高戸

神名帳に従五位下尋河明神と載り祭神は古代より諏訪ニ神なり、地形より案ずるに正一位酒波大神の奥社にて、ここより諏訪の地を拝せしことを始創とせしものならん。天正元年(一五七三)および同三年の棟札に小栗氏総氏子とあり、このころすでに同村の産土神として奉祀されていたことを知る。光る霊石を尋ね河中に探し出て安置する故尋河神社と伝えるも、棟札には戦国・近世を通じて諏訪大明神とす。由緒深き古社にして天正・天和・享保以降の古棟札多数あり。

(瑞浪市史 歴史編より)