寛文八年(1668)舜栄法師(しゅんえいほうし)により八幡神社の守り寺として南側の地に八幡山 安楽院 神誓寺が建立されました。社僧を居き、法印法師たる身分をもって、弔事を除く神仏祭事一切を司って七代、約200年を経て、明治初年神仏分離令が制定され、以前の行為はすべて排除され、神官をもって神徳高揚に任ぜられました。

神誓寺跡地は現在は畑になっており、古井戸が残っています。神社の南山の山頂には七代の社僧の墓碑が静かに立ち並んでおります。僧侶の位牌は旭王寺に安置されています。

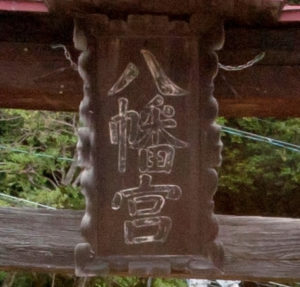

現在は取り壊されてしまいましたが八幡神社の木造の鳥居は貞早3年(1686)に建てられたと伝わり、欅製の額には、表面に「八幡宮」、裏面に「文政8乙酉年(1825)8月神誓寺洞水法師慶需遠斎書」と刻字された額があげられていました。現在額は瑞浪市陶磁資料館にて保管されています。

「山田村中/文政八年乙酉八月神誓寺/洞水法印応需遠斎書」

この意は、「文政8年(1825)8月に山田村が奉納した額で、神誓寺の洞水法印の求めに応じて遠斎という人物が八幡宮の文字を書く」です。

地元安藤陸郎の「陸老記」によると、「寛文八年 (1668) には、真言宗学侶派、高野山小本山、安楽寺の末寺として建立」とされ、「開山は阿闍梨舜栄法師で正徳2年(1712)に没」、「文久元年(1861)大徳円成法師没を最後に無住の寺」となり、以降「一色清光院住職兼務の寺」となり明治まで続き、廃仏毀釈等の影響で廃寺となったという。

明治六年(1873)の県提出の什物取調帳(じゅうもつとりしらべちょう)によると、約220坪の境内に10坪の護摩堂があり30坪の庫裏(くり)、4坪の平土蔵と田畑、山林があったと記されています。

なお、歴代住職の位牌は同じ下山田村の旭王寺に預けられ、今も大切に守られています。

南の山の山頂には、歴代住職のお墓が7基残されています。以前は中腹にあったそうですが、山頂へ移動したと聞いています。

歴代住職の位牌は、下山田 旭王寺に保管されています。

八幡神社について

最古の棟札に「寛永十五戊寅年山田村八幡宮御宝殿再造立」(1638)とあり、それ以前の建立と判り、「元禄より明和まで社僧名あり、天明より維新まで神聖寺別当祭祀のこと各棟札にあり」、他にも「宝永五年(1708)下山田村」銘の陶製の奉納狛犬があります。明治6年(1873)に、村社八幡神社となりました。