■ 荒神堂 龍神塚 高松庵

小家ヶ峯(こやがね)に熊野那智山配下の荒神堂という庵がありました。智道尼(ちどうに)という尼僧がそこを守っていました。

大同四年(809)十月に夜な夜な小峯山(屏風山)の麓より小家ヶ峯の荒神堂にかけて紫雲がたなびき、地震や雷がおこり嵐となった夜に白髪の老人が現れました。頭に白蛇をいただき、手には大悲の尊像(行基が彫った馬頭観音)を掲げ、「我は小峯山に数百年住む龍神なり。この地に大悲の尊像を納めよ。」と告げて飛び去りました。

智道尼はその尊像を探していると、東の方に白雲が立ち昇っていました。そこにいくと穴があり、龍神様が籠っているところと思い、塚を築き龍神塚と名付けました。

それより小峯山を進むと古い御堂がありましたが、唱名を唱えると御堂は消滅してしまい、傍らに観音の尊像を見つけました。小家ヶ峯に庵を造り、大悲の尊像の入仏供養をし、この庵を高松庵と呼ぶようになりました。

弘仁(こうにん)九年(818)弘法大師が立ち寄り、一尺三寸の聖観音様を彫り、小家ヶ峯に祀りました。霊光の輝きが強すぎて、獲物は隠れてしまい、魚は深く潜って、猟師や漁師は獲物を捕ることができなくなってしまいました。霊光が強くなりすぎないようお願いをし高松庵を山の麓に移しました。

何年か経つと高松庵は、荒れてしまい、智道尼は天長三年(830)にこの世を去りました。二世智弁尼、三世善祐尼もなくなり300年余りたちました。

■ 高松山 慈雲寺

弘安七年(1248)四代 楚明尼(そめいに)が小家ヶ峯から今の場所へ庵を移し、高松山 慈雲寺としました。

文和三年(1354)に蜜辨尼が死去し、慈雲寺は無住になりました。

■ 三条中納言

至徳(しとく)二年(1385)三月、京の三条中納言 藤原宣郷(のぶさと)の夢枕に小田の大悲観音が立たれ、この地を訪れます。

橋の上にさしかかると、鈴の音が聞こえます。「この橋は、何というのか」とたずねると、「鳴橋と申します。この川は高松の大悲観音様のところからきています。」と答えました。そこで「鳴る橋や 鐘のごすいの 夢さめて 乗っておられぬ 小田のふる里」と歌を詠みました。

■ 一色

三条中納言が東濃土岐郡に住居を構えようとした時、家臣がその敷地を見分し、まずは寺河戸村に仮屋を建てて上洛し、中納言に報告した折、陰陽(おんみょう)博士の朝日大夫が下向して占った所、寺河戸と言う地名が不吉であると言う事で予定を替え、小田の原に屋敷と政所を建てて住居にしました。 この町の予定地は屋敷の東鬼門に当たるので、地鎮の祈祷をする事になり、青帝青色(せいていせいしょく)の幣帛(へいはく)を供え、その土地を「一色」と名称し、又、稲荷大明神を観請し社を建て、祈願所としてこれを祭祀する一院も建立しました。

■ 旭曜山 清光院

旭曜山 清光院は、南北朝の末期、至徳二年(1385)三条中納言のつれて来た重臣の一人、橋本道常郷が創建したと伝えられています。

■ 一色稲荷神社

旭曜山 清光院が建立されると、守護神として稲荷大明神が勧請されました。

■ 慈雲寺再建

行基(668-749)が彫った馬頭観音と弘法大師(774-835)が一刀三礼され彫った一尺三寸の聖観音のある慈雲寺を、嘉慶三年(1389)領主となった三条中納言が宝殿一宇を再建されました。 「影高き 松のあらしに 塵の世の 夢も結ばぬ 峯の古寺」と詠み、後に土岐西国四十番札所の御詠歌となります。

■ 気比神社

文保三年(1319)坂上氏により気比大明神を迎え、鎮守としました。 嘉慶三年(1389)三条中納言の妻 弥生の前が祈願され、咲夜姫(さくやひめ)を祀る気比神社を再建しました。

■ 道成寺

三条中納言は道城の地(現在の小田陶器様入口あたり)に菩提寺として小松山 道城寺を建立しました。

■ 大仏の眼

稲津町萩原の高平に水晶山があり、三条中納言が水晶を採掘され、その跡に大きな穴が二つあきました。里人はこの穴が大仏の眼に似ているところから「大仏の眼」と呼んでいました。(古老の話)

■ 恵照山 正宗寺

やがて道城寺は焼失しました。永享年中(1429-1441)に中野庵として草創されました。天正三年(1575)中野庵に山城国 東福寺の法弟 了室西悟が止宿し、三玄寺開山 柏庭の趣意を体して天正八年(1580)再創して正宗寺と改名。寛文七年(1667)久々利 東禅寺の法系 雲海祖端が正宗法憧(柏庭宗松・三玄寺)を勧請開山とし、竜門派寺院として再々創。天明六年(1786)焼失し、 寛政年中(1789-1801)再建し、寺内は整備され、十三重塔を初め石造物、寺宝を多く所蔵しています。

■ 白粉池

三条中納言の屋敷の近くに池があり、生前 弥生の前が化粧のために水をくんでいたので白粉池(はくこいけ)と名付けられました。今は「はこ池」と呼ばれています。小田陶器事務所の前に池があり五輪塔が建てられています。

■ 八剣神社

それを追うように橋本右近の妻が愛育していた鶏が死んだため塚を築きました。その後、夜な夜な鶏の声がするので小金(こがね)塚と呼ぶようになりました。嘉元二年(1304)小金塚が後に八剣神社となります。

■ 十三塚 五輪塔

三条中納言は永享三年(1431)四月十四日に逝去されました。

橋本中将は、大宝院殿の塚の上に、永享四年(1432)四月、五輪塔を建てた。又、道城寺の境内には弥生の前及び家臣の菩提を葬う五輪塔が建てられました。

三条宣郷の死後、家臣の桜井左ヱ門尉秀勝は、橋本中将為若の下屋敷を住居とし、小田郷の郷守と成った。然し宜郷死後は若い家臣逹は次第に離散して、勢力は衰ろえましたが、譜代の老人逹は小田郷に残って余生を送りました。

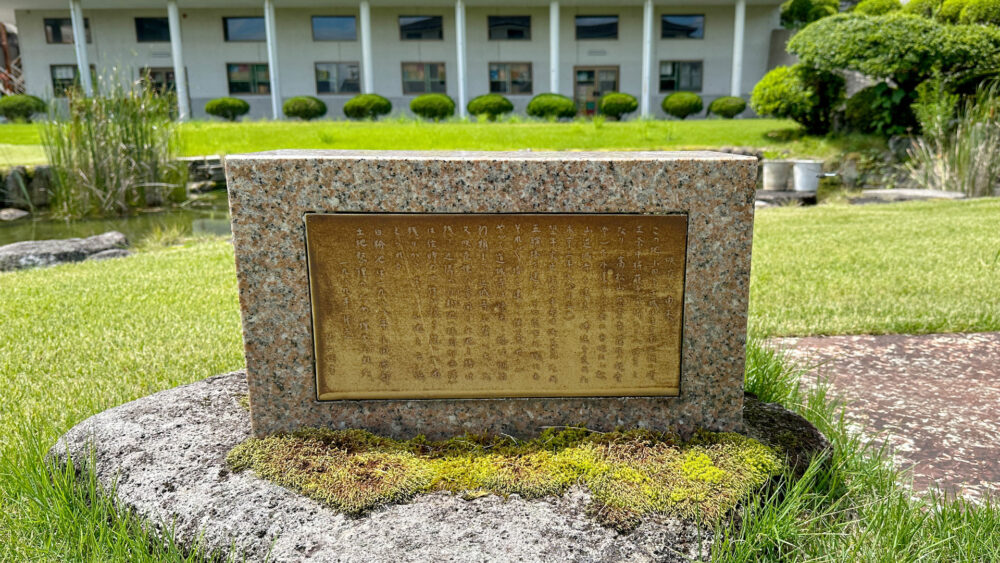

残された家臣たち早川・本荘・伊納・森口・木村・滝川・藤川・南波・足山・鈴木・桜井は小田の十三塚に葬られ五輪塔が建てられました。後に五輪塔は埋没したり、正宗寺に移動されたりされ、高松観音にも巨大な五輪塔の台座といわれているものがあります。

■ 大法原

大法原の地名は、三条中納言の戒名「大宝院殿了儀大居士(だいほういんでんりょうぎだいこじ)」からとって大宝原(大法原)と呼ばれるようになったといわれています。

■ 高松山 観音堂(高松観音)

永禄五年(1565)慈雲寺は小さな庵であったため、近隣より寄進を募り、寺院の風格を備えた寺が建立されました。

延宝年中(1673-1681)に真盛法印が慈雲寺を大堂一宇を造建しました。

元禄の頃(1688-1704)、猿子の中嶋智白(円)が大悲の尊像を拝礼したいと願い出たため、ご開帳され、以後33年毎に開帳されるようになります。

昭和五十三年(1978)修復がされ、高松山観音堂と改称して、現在に至っています。