祭神:天照大御神(あまてらすおおみかみ)

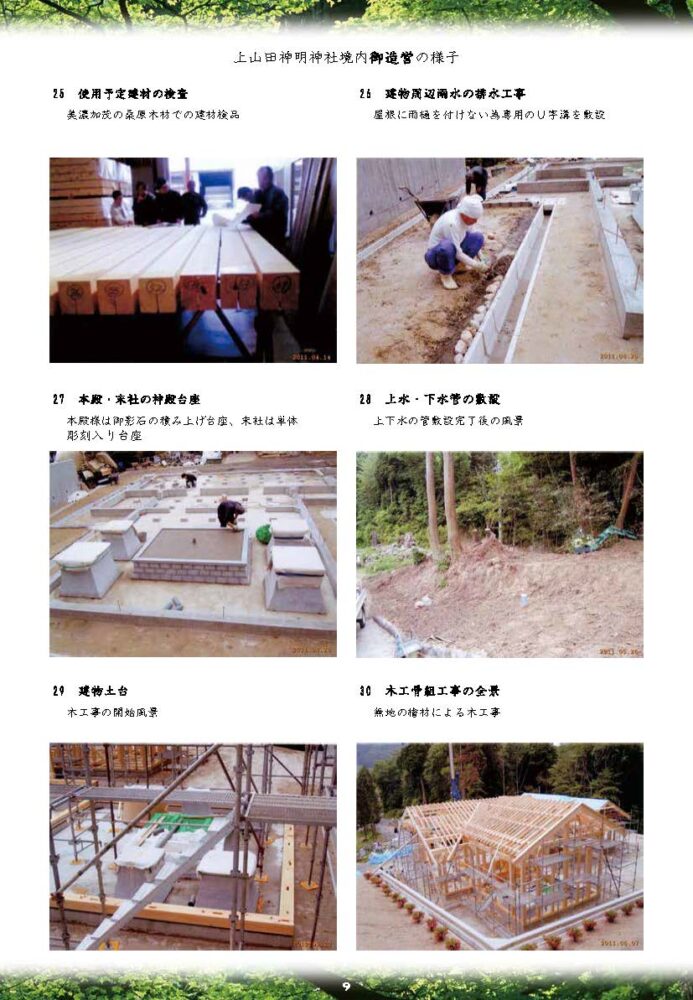

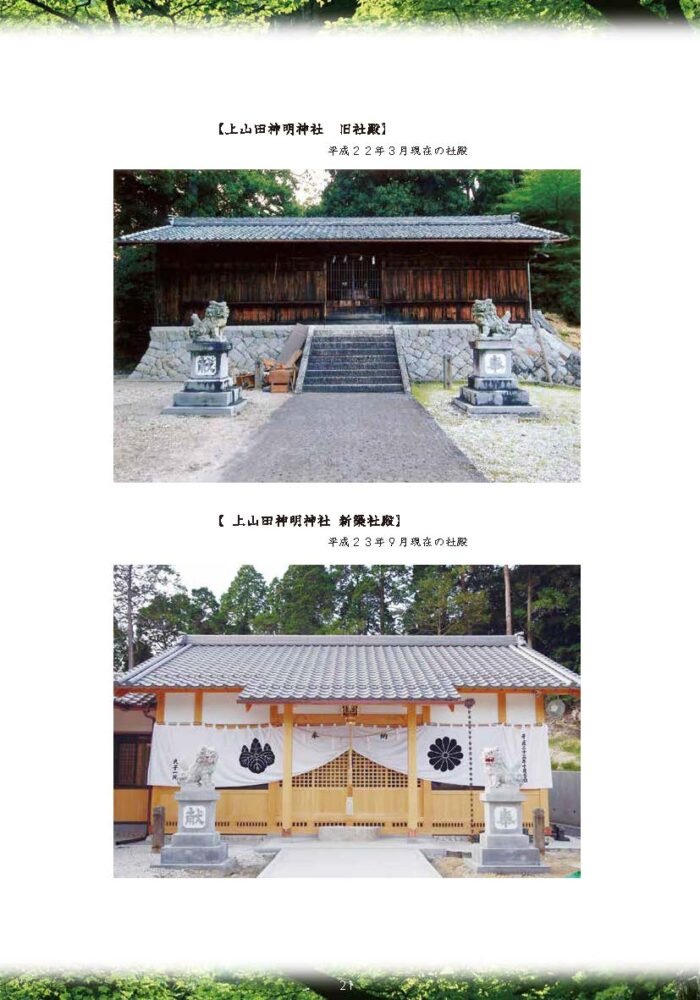

正中年中創祀。本社の創立は、古老の伝える処によれば、時の領主土岐頼兼公士民に忠君の志を養うために天照皇大神の神霊を奉斎され、占いにより本村字西洞に堂宇を建立した。後、領主が国に殉じたため、村民挙げて本社の維持に努め、大永六年(1526)時の領主土岐頼芸の臣 日置新左衛門尉藤原俊久を遣わして本殿を改築し、同年8月16日遷宮式を行い、村領田一反歩を与えられた。以来この地を神田という。又、伊勢神宮の例に倣い、21年毎に本殿を改修或いは屋根替を行い、延享三年(1746)8月16日時の領主遠山氏が参拝した。田八畝十五歩を奉納された。境内七反五畝歩老樹森々として生育している。本殿荘厳にして宝物は玉鏡剣であり、四囲に玉垣を繞らせて、石灯籠その他完備している。平成17年より平成23年に掛けて駐車場を整備し、本殿、幣殿、拝殿、手水舎を改新築し、神社の社風を一新した。

市内最古の棟札所蔵

この神明神社には、大永六年(1526)十二月、日置新衛門尉藤原俊久創建と記した、 市内の神社では最も古い棟札が所蔵されています。日置新衛門という人のことはわかっていませんが、大永六年というのは室町幕府十二代将軍義晴の頃で、川中島の戦より三十年も前の事です。 さらに、元亀・寛永時代のものから江戸時代の棟札もたくさんあり、古い歴史をもつ神社であることがわかります。

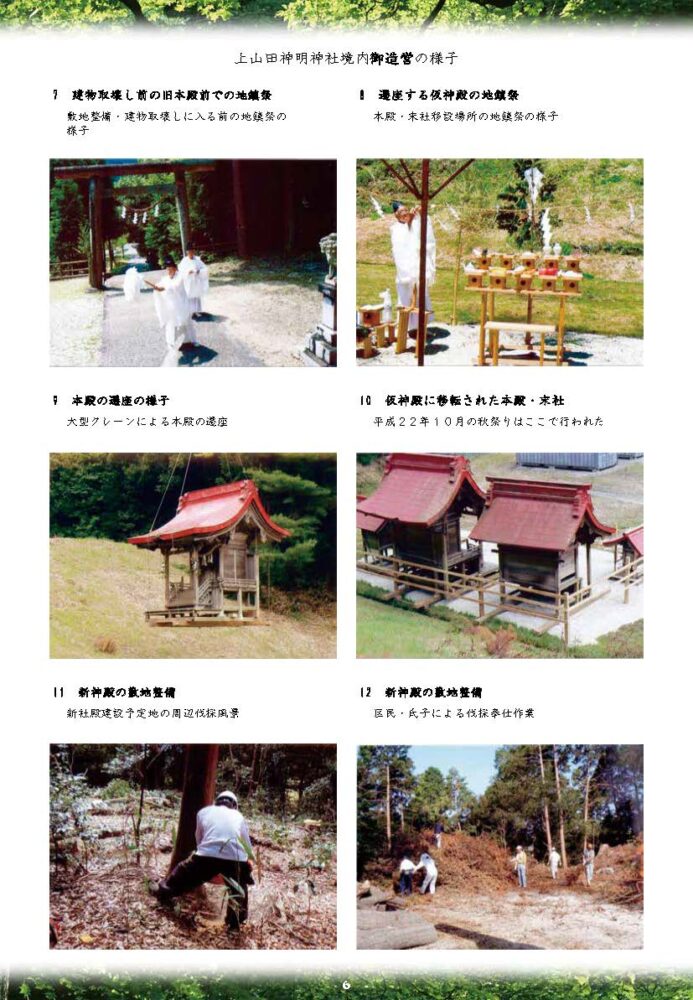

拝殿から渡りでつながった本殿は立派な流造で、左右に末社秋葉神社と稲荷神社が祀られています。

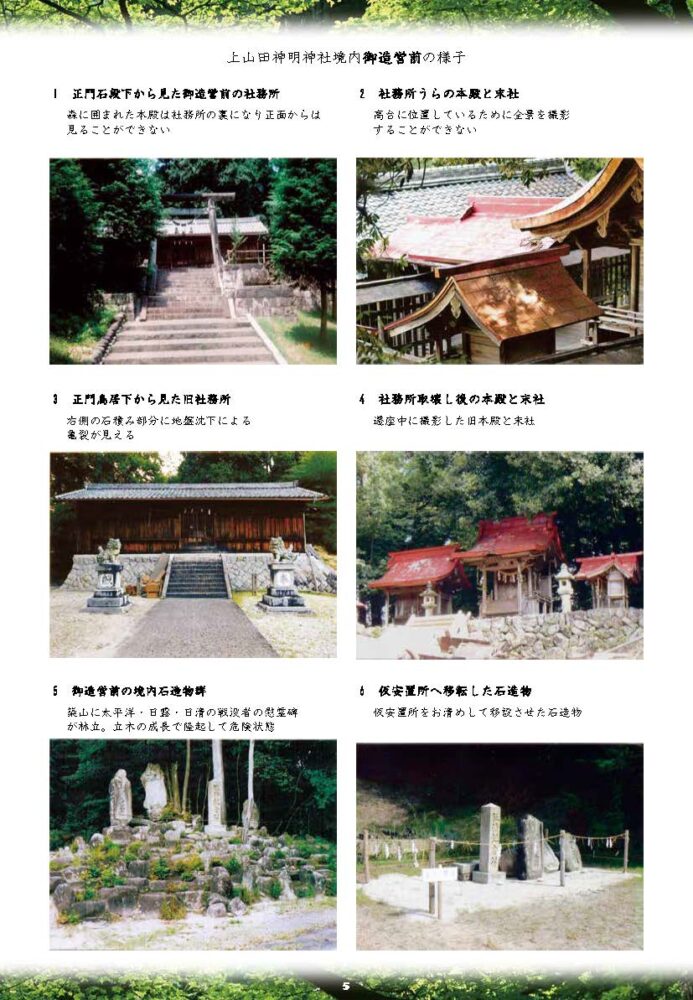

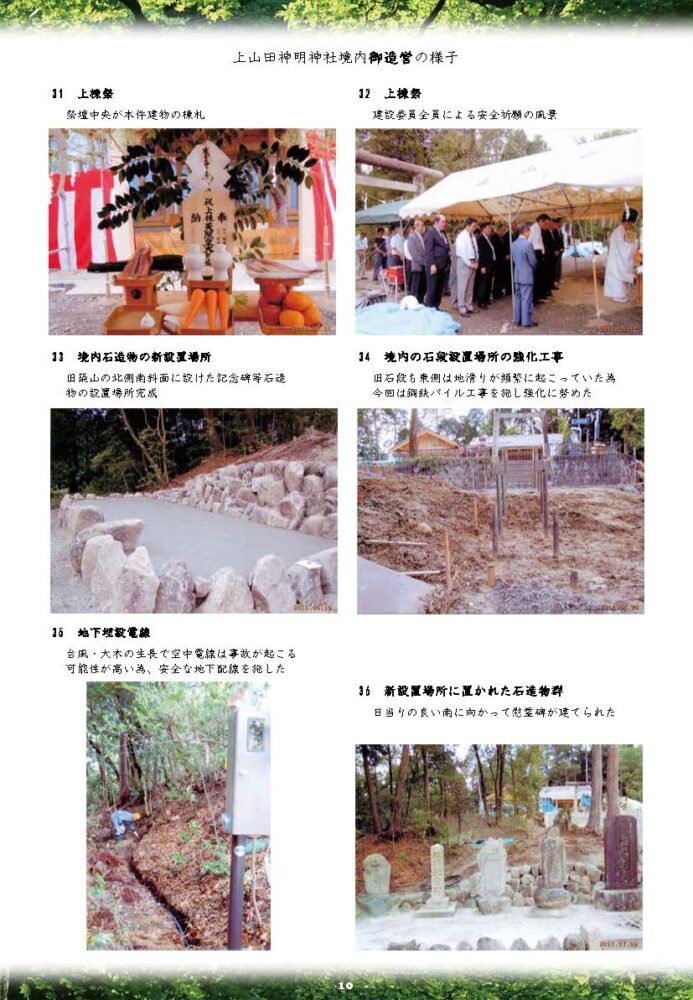

二の鳥居の再建と境内の整備

拝殿の手前にある二の鳥居は、昭和六年観音講連中という信心深い方々によって奉納されたものでしたが、十年程前に地すべりで倒壊してしまいました。 この後、再建が懸案となっていましたが、平成九年に立派に建て直され、同時に石垣や石畳の大改修が行われてたいへん美しく清々しい境内になりました。平成二十三年に現在の地へ移されています。

昔の祭と今の祭

宝暦十三年(1763)8月16日に行われた祭礼の記録がありますが、それを見ると、獅子舞の役だけでもたいこ、獅子、きょく、ふえ、ささ鳥、おかめ、調、せうぎ、どうけ、れいわん 等と、ずいぶんたくさんあり、村民挙げての盛大な祭であったと想像できます。

延享二年(1745)八月 山田神明神社祭礼 棒の手奉納 棒十人・うた五人

宝暦十三年(1763)七月 山田神明神社祭礼 獅子舞奉納 礼椀一・獅子一・おかめ二・太鼓一・調二・曲三・どうけ三・笛三 計十六人

安永二年(1773)八月 山田神明神社祭礼 当村若き者、奥州軍記・畜生塚狂言芝居奉納つとむ

寛政六年(1794)四月 四ッ辻地蔵開帳 郡内寄せ役者にて、近江源氏先陣館(山田・寺河戸・小里・須之官)九名、仮名手本忠臣蔵(神箆・寺河戸・戸狩)六名、三絃・世話役(小田・半原・浅野・月吉・小里・山田・寺河戸)八名にて六日間行なう

寛政九年(1797)七月 森にて村内若き者内証にて、畜生塚・彦山権現行なう

寛政十二年(1800)八月 山田神明神社祭礼 若き者、忠臣蔵・彦山権現つとむ

寛政十二年(1800)十月 戸狩村祭礼にて、同村若き者により狂言あり見物に行く

享和三年(1803)十月 土岐郡若き者、天徳原にて寄せ狂言行なう

とあって、この地区でも「棒の手」「獅子舞」が行なわれていたことや、郡内の同好者によって「寄せ狂言」なども行なわれていたことが知れます。

上山田神明神社の踊殿は寛政六年(1794)十月十四日に建立したと云う記録はあるが今はありません。

戦後間もない頃までは、他の神社同様、着飾った馬主役が背にオマントをのせた馬を曳いたものですが、今では子供御輿の区内練り歩きと厄落しの餅投げになっています。

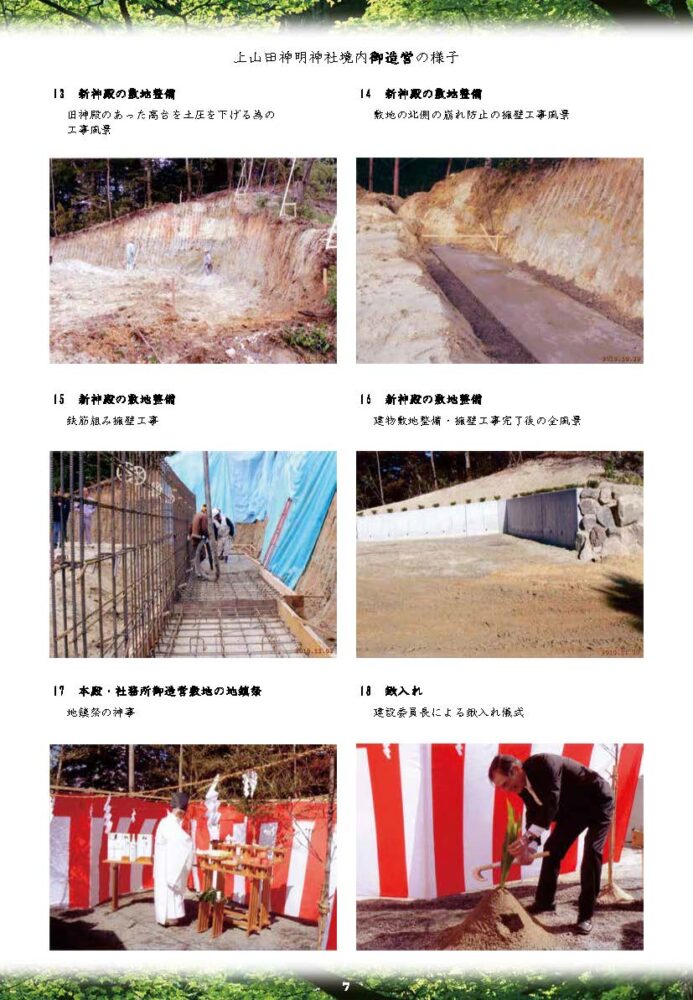

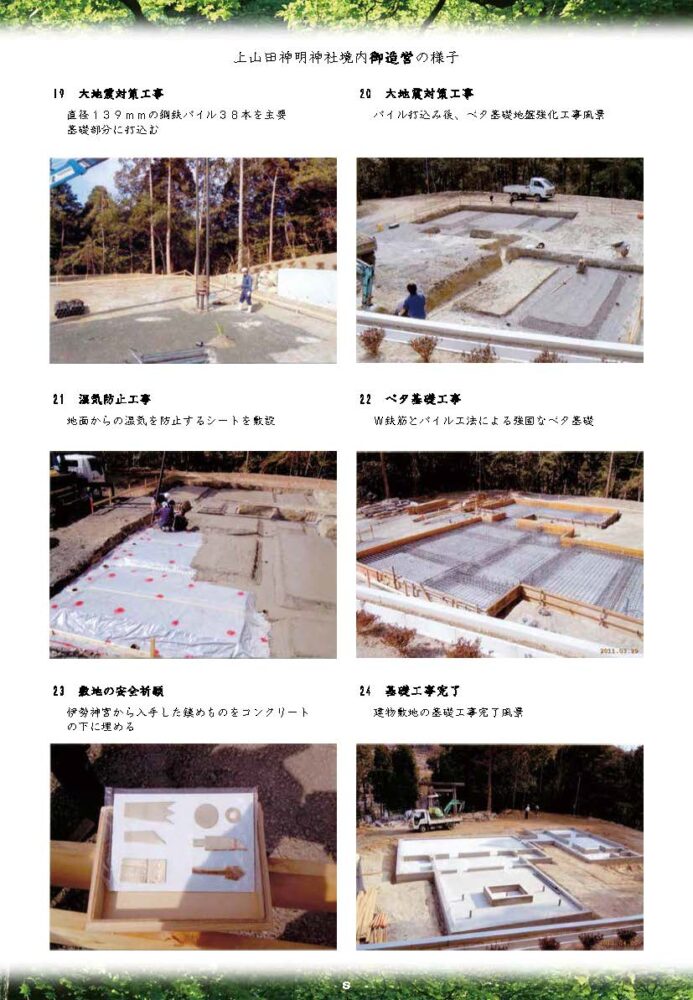

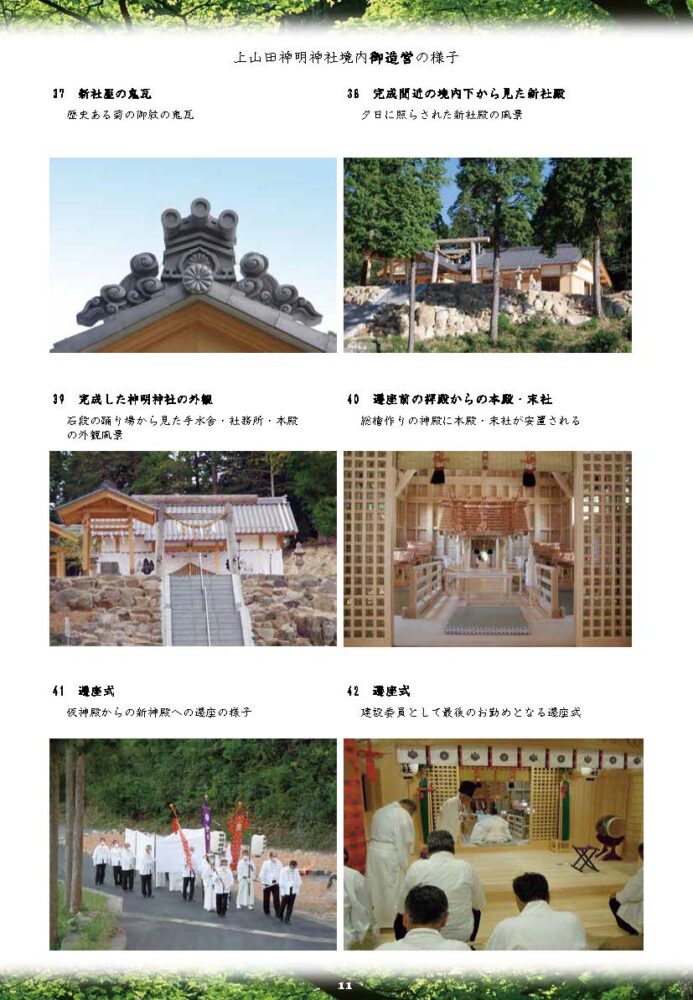

数多い表忠碑・従軍記念碑

参道の傍らに築山があって、そこに西南戦争から日清、日露、日支事変、大東亜戦争に至るまでの立派な表忠碑や従軍記念碑が建立され、護国の英霊と従軍者に対する人々の熱い思いが伝えられています。

陶製狛犬

天明二年(1782)のものが一対があります。

嘉永二年(1849)「東濃州土岐郡駄知村 加藤角治郎 景川作」と刻銘のある狛犬一対が、現在愛知県陶磁資料館に県有形文化財として所蔵されています。これは当神社に奉納され、かなり以前に紛失したものといわれます。

境内灯篭

水 鉢

宝永五年(1708) 寄進 戊子年三月吉日 森本佐次衛門

天明八年(1788)ニ月十八日に京都の皇居が炎上した。その年五月ニ十日、岡野柳四郎と云う人が近郷の木樵四、五名を召連れて来て、内裏造営の為の 御用材として山田村神明神社の森で桧五十本を見立、代金十七両にて村役人と契約をした事があった。

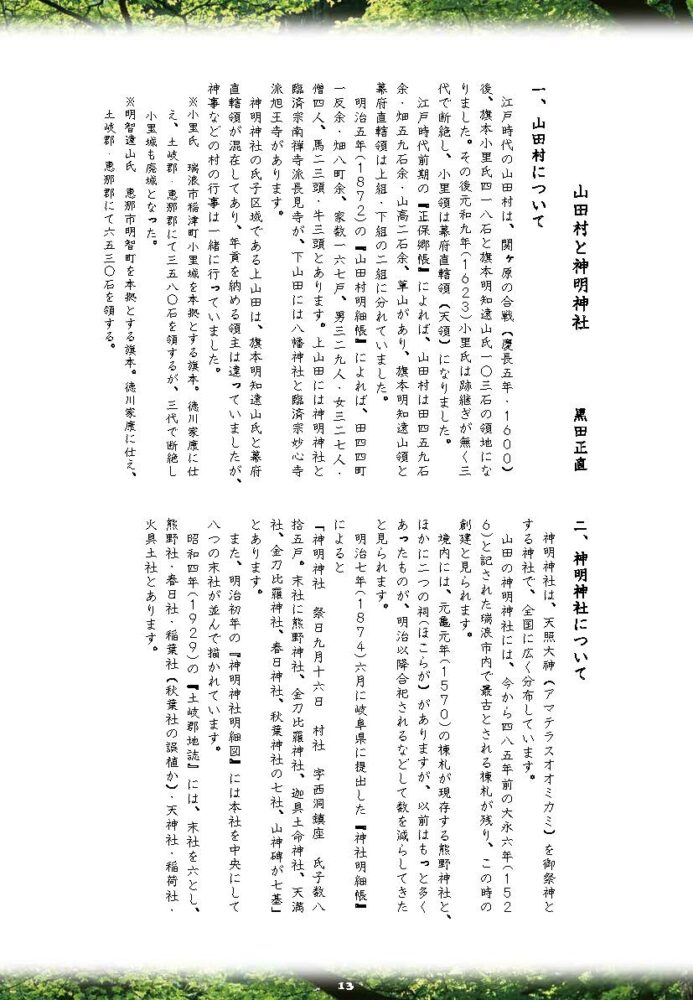

加藤家の白樫(しらかし)

<所在地>山田町上山田

上山田の神明神社のすぐ南側にある、すごいボリュームのある木がこの白樫です。木は加藤家本宅裏のゆるい斜面に立ち、根元には氏神様が祀ってあります。

根元から2m程の所から1本の太い枝が出て、4m程の所で幹が二股になっています。葉を青々と繁らせており、木の下に立てば深い森の中に入ったような感じがします。

加藤家の先祖は、可児兼山城主の家臣で、天正十年(1582)の天正検地の際、この地に百石を給地され居を構えたとのことです。この白樫がその頃からあったとすれば、樹齢は400年を超えることになります。

先の大戦で、舟を造る材料にするため軍から供出を求められましたが、氏神様が祀ってあったためにその話はとりやめになり、この白樫は今日まで残っているのです。