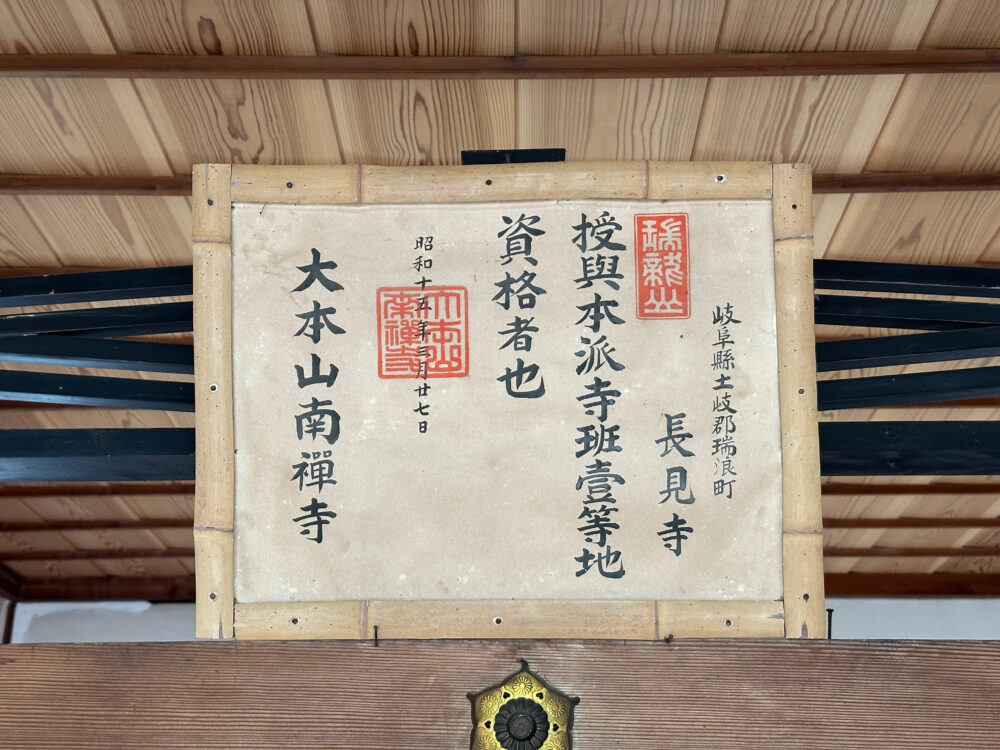

宗派/臨済宗南禅寺派

御本尊/文殊菩薩

本山/京都南禅寺

御詠歌

山田路を たずねきたれば 長見寺

ちしょうのみのり きくぞとうとき

智勝山(ちしょうさん) 長見寺

本尊仏:文殊菩薩 臨済宗南禅寺派 本山名:京都南禅寺

瑞浪唯一の京都の南禅寺派の寺で、多治見の永保寺とおなじ宗派です。

古くは室町末期、長命山 弥勒寺あるいは弥勒山 長見寺とも伝わっていますが、詳細は不明です。もとは現在の長命山 弥勒堂のところにあったと言われています。

寛文元年(1661)永保寺の法縁につながる徳林院 五世 白峯祖先の弟子の巡錫僧松嶺貞が前身にはいり、同四年(1664)現在地に智勝山長見寺として再創建立しました。天保12年(1841)焼失して同15年再建されました。

ご本尊様は三人寄れば文殊の知恵の文殊菩薩ですので、学問の仏様で、知恵授けの寺でもあります。

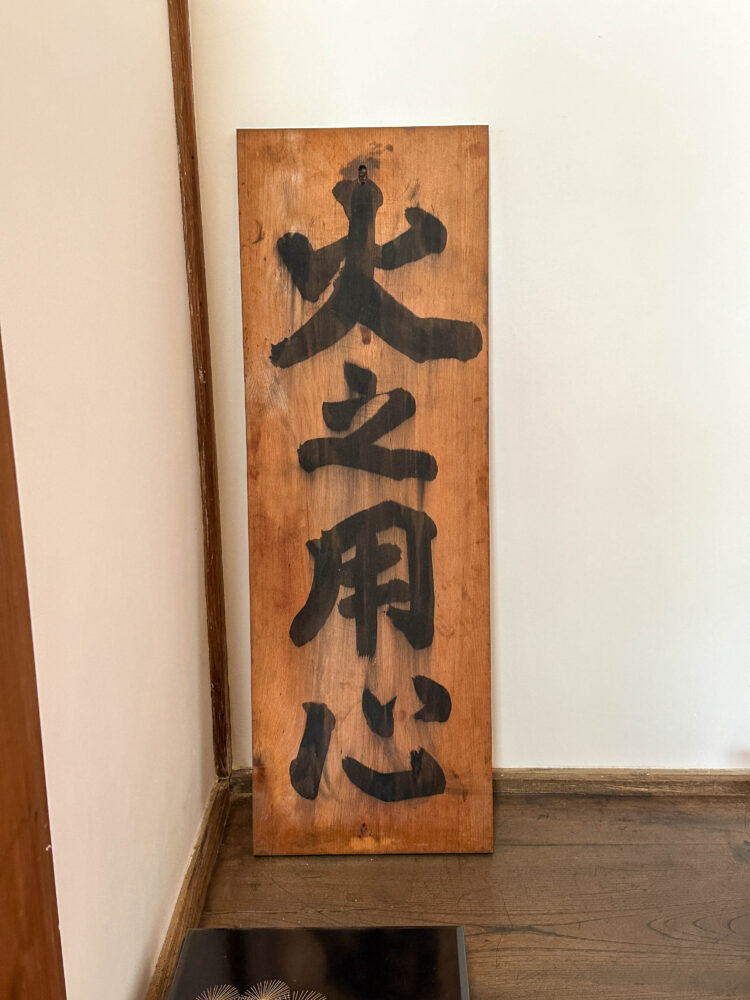

秋葉社

恭宗和尚の代に村に火災が続出し、村人の申し出で秋葉様を迎え、当時、火渡り行事まで行って、村の祭事ともなったといいます。毎年12月15日頃に区民が組交替で祭り行事を行っています。