天猷寺 旗本馬場氏の墓 天猷寺の駕籠

呪いの血槍 詩経物産図譜 延命地蔵菩薩

ハナノキ門 十三仏石造 浄珍榧

元和2年(1616年)、土岐・恵那・可児郡の内で1600石を統治した旗本・馬場昌次が父の菩提のために建立した馬場氏の領内菩提寺です。寺には馬場氏代々と僧侶の使用した駕籠や詩経物産図譜などがあり、本堂裏には馬場氏累代の大きな墓石があります。

山門は天保6年(1835年)に、釜戸町神徳字西山地区自生地の大木をもって建立したもので、国内唯一のハナノキで作られた希少な山門です。

天猷寺は「椿寺」とも呼ばれ、椿の花の時期には多くの人々が訪れます。

山門のほかに、駕篭、詩経物産図譜、旗本馬場氏累代の墓が市の文化財に指定されています。

天猷寺ハナノキ門(市指定)

・所在地:釜戸町1540番地の1 天猷寺

・昭和30年11月6日指定

天猷寺は、江戸時代に釜戸町を治めていた旗本馬場氏の初代昌次(まさつぐ)か、父昌祐(まさすけ)を供養するために建てた菩提寺です。

門は、間□(幅)4.5m、奥行3.6mで、瓦葺の楼門(2階建で一重屋根)で、棰(たるき)の形式は鎌倉矩(かまくらく)と呼ばれる特殊な技法を採用しており、扇形をしているのが特徴です。

柱・桁など、全てがハナノキ材で建てられており、用材のハナノキは同町神徳字西山地区自生地のものを使用したと言われています。理学博士三好学氏著『天然記念物解説』の中でも、「この山門は国内唯一のハナノキ門である」と激賞されています。

天保6(1835)年、地元の大工成橋財助の苦心の作といわれており、言い伝えでは「財助は鎌倉矩(かまくらく)という棰(たるき)の秘法を得ようとして、内津山妙見寺本堂の工事現場へ乞食に変装して行った。変装は見破られてしまったが、その熱意にうたれた名匠立川和四郎は弟子入りを許し、財助は鎌倉矩を習得することかできた」と言われています。

(瑞浪市の文化財より)

天猷寺の駕篭

天猷寺の駕篭

江戸時代。天猷寺の僧侶と釡戸領主旗本馬場氏が代々使用したものと伝えられ、市内に残る駕篭の中では、材質構造ともに上質である。

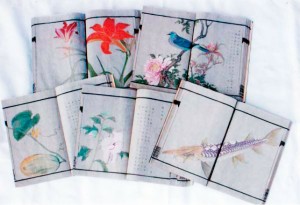

詩経物産図譜

詩経物産図譜

江戸時代末期。旗本馬場氏第10代の馬場筑前守克昌作の博物図譜。第1・2巻は草本85種、第3巻は木本47種、第4巻は禽獣64種、第5巻は虫魚35種が納められている。

旗本馬場氏累代の墓

旗本馬場氏累代の墓

江戸時代。旗本馬場氏の菩提寺天猷寺にあり、二代利重から八代にわたる当主とその一族のもので、いずれも江戸時代の武家・旗本の格式を偲ばせる立派なもの。

呪いの血槍

備前の国原城には、キリシタンの旗がぶきみにはためいていました。旗本馬場利重は家来たちと一緒に命令を待っています。敵は、百姓町人それに女子どもまでまじっています。利重の槍(備前兼光作の名槍)は今までに幾人ものキリシタン信者の血を吸ってどんより曇っています。やがて出陣の命令が出て、激しい戦が続き翌年になってようやく城を落とすことができました。戦で使った血ぬりの槍は、居間にかけてありましたが、ある夜家来がそれを持ち出し、狂ったように人を傷つけました。手元に置くのは良くないと釜戸の天猷寺へ送りその槍で死んだ人の冥福を祈ってもらいました。その後この血槍は土蔵へ納められていましたが、蔵から出された時に、お坊さんがけがをしたり、強盗が入り小僧さんが斬り殺されたり、きまって悪いことがおきました。それから一層注意がはらわれ、血槍は土蔵の中にしっかり納められています。

●この昔話は、「ふるさと瑞浪」のお話のあらすじを短くして掲載しています。

地蔵菩薩石像

釜戸町町屋天猷寺(文政二頃・丸・坐・右錫杖・半跏鉄・延命地蔵)

天猷寺のものは信州高遠の石匠守屋貞治作と伝えられています。全高1.1mの延命地蔵尊です。

天猷寺の丸彫り半跏鉄坐像の「延命地蔵」は、正源寺のものと共に信州高遠の名石匠守屋貞治の作と寺伝される美しい像容で、台石には「摩訶般薩矣 放光任縁 金環濯々 雨宝無辺」と諏訪願王和尚の偈文が刻まれています。

十三仏石像

釜戸町天猷寺(文化2・1805・光・立・十三仏を一躰づつ造立)

釜戸町天猷寺のハナノキ山門横の十三仏は「十三仏施主 町屋長谷川・大山、大島土本・溝口文化二乙丑年」とあるもので、端正に彫られており、やや大型の光背型十三体です。

十三仏が一体づつ十三体造立されている貴重な造立例の上、場所が寺境内であることから、或いは逆修信仰を兼ねて、法事毎にその主尊に合掌するようにという供養仏としての造立かも知れません。像容も出来も立派な十三仏ですが初七日の不動明王が見当りません。

釈迦如来石像 薬師如来石像 大日・阿閦ほか諸如来石像(碑) 弥勤菩薩石像 文殊菩薩石像 普賢菩薩石像 勢至菩薩石像 虚空蔵菩薩・浄行菩薩石像 聖観音

釜戸町天猷寺十三仏(文政12・一八二九・光・坐・十三仏中)

釜戸町天猷寺 大日如来像(文政12・1829・十三仏中・光・坐)

釜戸町天猷寺 阿閦如来像(文政12・1829・十三仏中・光・立)

釜戸町天猷寺境内(文政12・1829・光・立・十三仏中)

釜戸町天猷寺境内(文政12・1829・光・十三仏中)

釜戸町天猷寺境内(文政12・1829・光・ 十三仏中

釜戸町天猷寺と、日吉本郷の両石仏とも、前の大日如来と同じ十三仏中および碑中のものです。大日如来も阿閦如来も前述のように独尊像として造立されることは極めてまれですので、それぞれ塔四方仏や十三仏中のものを紹介しました。

釜戸町天猷寺のものはここのハナノキ山門前に造立された十三仏中の一躰で、光背型による坐像です。ここの十三仏は地元の長谷川・大山両氏によって文政十ニ年に造立されたものですが、日吉町本郷の十三仏碑と共に珍らしい造立例です。

天猷寺の普賢菩薩は五鈷鈴が明白な尊像です。

虚空蔵菩薩は、「福徳・智恵・音声に功徳がある」菩薩とされ、右手に焔光剣・左手に開敷蓮華、又は右手に白払か宝珠・左手に宝珠か拳を持っなどとされていますが十三仏中以外独尊の造立例は僅少とされています。

浄行菩薩は、法華経の四上菩薩のーつで、日蓮宗との関係でより広められたもので、像形は宝冠をつけ合掌した二臂菩薩像で、丸彫り立像が普通とされます。庶民信仰では泥薬師・泥地蔵と対比して「洗い菩薩・洗い地蔵・水掛地蔵」などとこの浄行を地蔵とも呼び、病気の場所をタワシでこする習慣がある菩薩です。

如意輪観音石像

釜戸町中切天猷寺(享保9・1724・丸・坐・二臂・思惟・蓮華座)

天猷寺の享保九年のものには「観音講同行十五人」、丸彫りで仲々美しい像容のものです。

六地蔵石像

釜戸町天猷寺境内(年代不詳・本堂前の参道の左右に三体づつ並ぶ)

天猷寺の浄珍榧(じょうちんがや)と藪椿(やぶつばき)

<所在地>釜戸町町屋

天猷寺山門前、釜戸の里を見下ろすようにそびえる大木「浄珍榧」の名は、江戸時代の初め、この地を開墾した藤田治郎左衛門の戒名「宝山浄珍居士」に由来します。

治郎左衛門は元の姓を藤原といい、慶長年間(1596~1615)善光寺参りの途中にこの地を見つけ、領主馬場氏に許しを得て原野に美田を開きました。

時の領主からこれをほめられ、「原野を開いて田を設けたので、藤原改め藤田と名乗れ」と言われ、藤田の姓をもらったのでした。

そこで治郎左衛門は天猷寺の山門前に、釜戸郷の繁栄と、子孫が末永く続くことを祈って、記念にこの榧の木を植えたと伝えられています。

「今、この榧は周り2m、腰上のあたりに空洞ができておりますが、今尚樹勢(いまなおじゅせい)盛んにして、繁茂しています」と、昭和45年(1970)発行の「釜戸町誌 通史編」(伊東茂夫著)にありますが、幹周を大きくし、空洞を大きくしながらも樹勢は衰えていません。毎年アーモンドのような実をたくさん落としています。

天猷寺にはまた、白くて滑らかな幹が美しい藪椿の大木が並んでいます。つやのある深い緑の葉、春には赤い花が開ききらずに落ちていく。「これぞ禅寺にふさわしい木」として、およそ300年前に植えられたということです。

今でこそハナノキ門あたりだけになりましたが、50年程前までは現在の国道19号線の南を走る県道421号線(武並土岐多治見線)に山門があり、そこからハナノキ門に至る参道の両側に、樹齢200年を超えるみごとな椿並木が残っていました。

天猷寺が昔から「ツバキ寺」とも呼ばれていた所以です。昭和33年(1958)国道19号線の建設工事着手に伴い、残念ながら伐られることとなりました。

椿の実からとれる椿油は食用にも髪付け油にもなり、お寺では主に灯明に使用していました。実を搾る機械もあったということです。

竜吟山 天猷寺

御本尊:釈迦如来・聖観世音菩薩

宗 派:臨済宗妙心寺派

所在地:瑞浪市釜戸町町屋 電話(0572)63-2044番

御詠歌

龍吟の 峯にたなびく

のりの雲

あまのみちなる み寺たずねむ

天猷寺は、慶長5年(1600)木曽義仲の末えい馬場半左衛門昌次公が、関ケ原の戦に東軍に組して功をあげ、2600石の旗本に任ぜられて、釜戸などの領主となり、菩提寺とした。

伝記によれば、仏法の守護神龍の昇天するをみて、この法地に龍吟山と号し、当寺を建立した。

天和2年(1682)三代馬場利尚公の奥方は、長男の早世を悼み、高野山より運慶作といわれる聖観音を迎え厚く信仰して、厄難消除・諸縁吉祥を祈願された。

爾来毎年4月18日、水子観音と共に「観音まつり」が行われている。

尚、境内にまつられる馬場氏累代の墓、天然記念物花の木で作られた山門、四世大雲和尚作の弁天像や天神像、高遠の名工貞治作の地蔵などまつられている。

天猷寺は別名、椿寺・一木寺とも呼ばれている。

(美濃瑞浪三十三霊場めぐりより)

天猷寺(てんにゅうじ) 岐阜県 瑞浪市 釜戸町

天猷寺にも、驚く程立派な馬場氏累代の墓石塔や古い寛文13年(1673)・延宝7年(1679)・元禄17年(1704)らの境内灯篭や、市内で一例だけの文化2年(1805)の十三仏、そして信州高遠の石匠守屋貞治の手による延命地蔵らもあり、ハナノキ山門と共にやはり一寸寄り道のしたい寺です。

信州石匠守屋貞治の刻銘の石仏は全国で一体しか発見されていなくて、市内のものもいずれも無銘ですが、一日市場正源寺の天明4年(1748)の千手観音および同六年の同寺の如意輪観音と、市原禅射寺の三十三所観音は彼の青年期の、そして文政4年(1812)の正源寺と無銘の釜戸天猷寺の両延命地蔵は壮年期(57才)の作と見られ、両延命地蔵には共に彼を支援した諏訪の願王和尚の筆による「放光」 の文字が刻まれています。

万霊塔

釜戸町屋天猷寺(安永10・1781・板碑型・三界万霊十万至聖・戒名共)

釜戸町天猷寺のものも立派な箱型塔で、側面に寛永年間の戒名が刻まれており、供養塔を兼ねて後年のこの年に造立されたものと考えられるものです。

境内灯篭

釜戸町町屋天猷寺境内(寛文13・1673・単・円・六角・釜戸七ヶ村)

釜戸町町屋天猷寺(延宝7・1679・単・角・念仏同行十二人建立之)

釜戸町天猷寺観音堂前(元禄17・1704・単・円・六角・中切村善男女二十一人)

釜戸町天猷寺弁財天(宝暦10・1760・対・円・御神前弁財天守護)

水 鉢

釜戸町天猷寺観音堂(宝永2・1705・奉寄進・以水洗手井水得清浄手常願授仏法・乙酉花月十八日・町屋藤田氏)

釜戸町天猷寺のものは、旧極楽寺(岩屋観音=宿)のものを観音堂と共に移したもので、藤田氏による願文のある珍らしいものです。

天猷寺は旗本馬場氏の領内菩提寺です。珍らしい十三仏に合掌し、ハナノキ山門をくぐり植込まれたツバキの元に並らぶ六地蔵に合掌し、弁財天、観音堂の古い石灯篭を見て本堂に礼拝しましょう。

境内では宝永2年(1705)の水鉢や信州高遠の石工守屋貞治の手になると伝えられている全高1.1メートルの延命地蔵尊ほかを見学して裏手へ廻わると馬場氏累代墓所です。馬場氏二代利重(長崎奉行)から九代昌平までの墓で剣形碑と笠塔婆型碑によるものです。馬場氏は1600~2600石の中級の旗本ですが墓石は立派で、流石に旗本と石の産地です。

龍吟山天猷寺

天和年間の記に小庵あり五人の庵主の後川辺禅原寺に修業した秀蔵主が、馬場氏三代利尚の親任を得て天献寺を再興して大雲慈徳と称した貞享元年(1684)以降、馬場氏の領内菩提寺となり寺領24石余(神徳・論栃のうち)与えられた。

徳川幕府と木曽氏について

織田信長・豊臣秀吉の全国統一によって戦国の世はおさまってきた。秀吉の部将・森長可が東濃を領有、宿に陣屋を置いて釜戸方面を支配した。

陣屋は釜戸町内の宿と中切の中間に大藪(おおやぶ)があり、ここには、江戸時代に知行地として領有した旗本、馬場氏の陣屋跡でもある。中切の追分より200m西で、その道は殿道と呼ぶ。土橋は馬出橋。薮中左手に高さ2m余の土手が方形に残っているし、土岐川沿いの台地には井戸もある。明治35年、中央西線開通と同時に、釜戸役所の建物はとりこわされ、慶長御門もこわされてその面影は今はない。 (現在の中央線は昭和43年10月、複線、電化第二期工事(瑞浪ー中津川間)で公文垣内地内を列車が走るようになった。)

これまで中世の貴族・寺社・土豪・戦国大名の持っていた土地の権利はすべて改正となり、最高の権威者である秀吉の統制化におかれて大名は知行として領地を給付されたが大名等の勢力を蓄積しないように国替え=転封の方法もとられた。

慶長5年(1600)関ケ原の戦に勝ち、江戸に幕府を開いた徳川家康は、この大名知行制をさらに強化し将軍=直参(じきさん)(旗本・御家人)ー大名(親藩[しんぱん]・譜代[ふだい]・外様[とざま])と緊密に組み立てられた統制組織は武家政治史上に比類なき高度の中央集権組織を樹立した。また幕府は、全国二千万石中主要地七百万石を天領とし全国の諸鉱山、外国貿易などを独占し経済の基礎を固めた。

旗本は、城中警備、将軍奉仕などに当たる。大番・書院番・小姓組・新番などの番頭はそれぞれ多くの番士を支配し、旗本から選ばれた目付は若年寄に属して直参の監察、布令の伝達に当たった。地方行政の組織は、老中の支配下で郡代・代官・奉行は主に旗本から選任された。

馬場氏の主家は木曽家である。いわゆる木曽源氏・木曽義仲の子孫にあたる。

豊臣秀吉は、木曽山の良材に着目し木曽山をみずからものにしようと企て、木曽義昌が小田原征伐に加わらず子の義利を参加せしめたことを理由とし天正18年(1590)義昌を下総国(千葉県)海上郡旭町網戸(あじと)一万石に移封した。たまたま諏訪にあって病を養っていた義昌はこれを聞いて驚いた。木曽家の家臣は義昌が病弱であり、その子義利は暗愚であったのでその将来に望み薄なことや、永年住みなれた木曽の地を離れがたく、義昌に従って網戸へ赴いたものは、山村良勝、千村平右衛門、川崎与左衛門、馬場半左衛門等十数騎に過ぎなかったらしい。

文禄4年(1595)義昌は網戸で死亡したが子義利は暗愚の上、暴挙などもあり、関東八州を支配していた家康に知れ、木曽家を心よく思っていなかった家康は、ついに義利に改易を申し付け、網戸一万石を没収してしまった。

慶長5年(1600)関ケ原の役起こるや、徳川家康は、本多佐渡守と大久保十兵衛の献策を入れ、石川光吉の守る天下の難険木曽を通過するに、木曽家の旧臣、山村・千村・馬場の各氏に木曽攻略をたのんだことによって木曽に残って代官などをしていた諸将の内応によって、石川軍を木曽から追いはらい、更に苗木の旧主遠山友政と共に苗木城にいた関治兵衛を遁走せしめた。

関ケ原没後、徳川家康は木曽家の旧臣山村千村氏等一族に下総国網戸一万石と木曽を賜ったが、山村良候(たかとき)は「木曽は良材に富み私有すべきでない、よろしく天下の公領とすべきである」として受けなかった。家康はこれを容(い)れ、改めて美濃国内で16,200石を与えた。その内五千七百石を、良候と良勝の父子で受けることになり、千村氏は久々利に本陣を置き四千四百石、馬場氏は、前述の通り本陣を釜戸に置き一千六百石を賜った。尚、山村氏は外に五千駄の白木(知行にして五千石)があり、合せて一万石以上の格式を与えられ、木曽福島の関所の管理を委任された。

馬場氏の治政

馬場氏は、木曽義仲八世の孫にあたる越後守家佐より馬場氏を称した。以下、釜戸治政の初代より明治維新までの歴代領主の略歴を記す。

第一代 半左衛門昌次

関ケ原の役起るや同族山村・千村氏と共に召され、先ず木曽路を通ずるために贄川の砦を乗取り、妻寵城を守って徳川秀忠を迎えた後、遠山・妻木・小里の諸氏及び木曽家の旧臣等と共に明知・岩村両城を攻略した。戦後、恵那・土岐・可児の三郡内で1600石を賜り、それより釜戸知行所から時折、駿府(静岡)へ参候した。元和4年7月16日卒去。法号を、雄岳院殿決算玄勝居士という。

天猷寺は、昌次の開基する所で、寺号は、父、昌祐の法号、天猷寺殿祥雲了仙より名づけられ、馬場氏の菩提寺である昌次の霊は、江戸亀戸の天猷寺に葬った。

第二代 三郎左衛門利重

昌次の嫡男で信州に生まれ、父半左衛門に従って功を助けた。元和4年(1618)家督を継ぎ江戸詰となり、領内に陣屋を置き代官(加勢氏)をして民政に当たらしめた。

初め御書院番・御使番・御目付などをつとめ、寛永12年(1635)十二月甲斐国巨摩郡に千石を加増された。翌13年5月長崎支配を命ぜられその地に赴く。翌14年島原の乱に際して板倉重政に属して原城を攻めた。同城陥落の後、再び長崎にもどり、寛永15年11月長崎奉行となり承応元年までの15年間同地につとめた。(「日本の貨幣」の著書、銭貨の鋳造と流通の項で、「銅輸出解禁は正保3年(1646)であるが、その前年の正保2年、オランダ商館の熱心な銅輸出許可の請願が行われていたとき、長崎奉行馬場利重が通詞に向い、銅は日本に沢山あるのに、オランダ人に銅の輸出を許可されぬのは何故であろうか。銅銭を多量に国内で必要とするため禁止されたのであろうが現在では銭は過多である。山崎正信(長崎奉行)が当地(長崎)へきたら、この件につき協議するが許可を得られよう」と語ったと「出島蘭館日誌」に記してある。)

明歴3年(1657)9月10日没。

第三代 三郎左衛門利尚

明歴3年12月家督をつぎ、600石を半左衛門利興に分知(旗本茄子川馬場氏)し、自らは2000石を知行した。寛文元年11月甲斐国の采地を常陸国信太・河内両郡にうつされた。後本所奉行、駿府御船手(すんぷおふなで)奉行をつとめ、貞享元年(1684)3月死去。

第四代 三郎左衛門宮内尚恒

小笠原右近将監の家臣、馬場半兵衛政利の子で、利尚の養子となり、貞享元年七月家督をつぎ寄合に列した。後、御書院番士・御使番などをつとめ宝永2年(1705)5月26日没。享年35歳。

第五代 三郎左衛門宮内尚真(ただ)

宝永2年7月家督をつぎ寄合に列した。享保8年(1723)11月致仕し、元文3年6月15日没。享年52歳。

第六代 従五位下讃岐守三郎左衛門尚繁

尚真子なし、小笠原右近将監の家臣馬場半兵衛兼成の子で、尚真の養子となり、享保8年12月家督をついだ。後、御小姓組番士・大阪御目付などをへて元文4年7月京都町奉行に転じ、同年10月讃岐守に叙任、東宮御殿御普請奉行をつとめ、御使番・御先鉄砲頭・火附盗賊取締加役、延享3年(1746)7月、江戸町奉行を歴任、寛延3年(1750)正月27日没。享年54歳。

第七代 三郎左衛門尚式(なおのり)

寛延3年4月家督をつぎ、御書院番・御使番大坂御目付代をつとめ、天明5年(1781)4月致仕した。

第八代 従五位下讃岐守大助利光

片桐石見守貞芳の五男で尚式の養子となり、天明元年4月家督をついだ。後、御小納戸、御小姓をへて寛政6年6月御徒頭ついで日光奉行となり、文化5年戌辰春3月4日任地日光山にて卒去。

第九代 大助昌平(まさひら)

文化5年4月家督相続 文化8年12月没

第十代 従五位下筑前守恒之助克昌

文化8年12月家督相続(先代の弟)御使番、天保9年(1838)巡見使となり関八州ならびに伊豆国を巡察(将軍家慶の代替りの際、同役旗本安藤治右衛門、同内藤源助の御両人と共に巡見使を命ぜられた。)巡見使の行列は、巡察目録によれば、同年3月6日より、5月20日まで、御先番御宿割御給人加勢要之進を先頭に、巡見使を含めて総勢九十六名に達し、行列は豪勢を極め、当時巡見使の権威の高かったことが推察される。

西丸御留守居番を歴任、克昌公は本草の学に志し、絵を能くし、江戸の邸内に珍草異木を蒐めて栽培。詩経物産図譜(しきょうぶっさんずぶ)五巻を著わし、当今、天猷寺寺宝として門外不出の名著を残した。

慶応4年9月14日没。84才。

第十一代 大助昌之

克昌の嫡男・御役番・将軍家茂入京参代の節奥詰銃隊頭として随従。

明治維新に至り、采地を奉還した。

大政官よりの辞令

馬場大助

高 二千石

外八百三十九石余

右可令領知者也

明治四年十一月七日

馬場大助

下大夫席 被

仰付候事

十一月 行政官

(加勢文書より抜出)

第一代昌次の墓は、江戸に葬られてここにはない。第二代以降は大体当墓地に葬られているが、墓の形態は、剣碑が大部分。剣碑の方が古い時代で、第六代の尚繁は笠塔婆であり第七・八・九代は同一の笠塔婆に刻銘。中央が八代の利光、右側が七代尚式、左側は九代昌平で合祀されている。その訳は、推定の域を出ないが、恐らく経済事情が逼迫して苦しくなって来て、節約のためではなかろうか。

次に第十代の克昌は馬場としては治績も良く功労も大にもかかわらず建立されていないのは、慶応4年9月14日卒で84才。第十一代大助昌之は明治5年9月6日卒52才とあるが、これは、明治維新という画期的な行政組織の大転換によったものであろう。

慶応3年(1867)10月、徳川将軍慶喜によって大政奉還がなされ、12月には明治天皇によって王政復古が宣言され徳川幕府はここに解体した。翌4年は、明治元年と改元されており、大政官よりの辞令の通り11月に領知を安堵され、翌12月には、天領が笠松県となって知行地の笠松県へ接収、(慶応四年正月大政官によって東山道鎮撫総督府が京都を出発するや、当主不在の家臣団の多くは勤王への転向にふみ切って領知の安堵辞令が出た)もしたので、東征軍通行の協力で手一杯、以後も経済事情も悪く、遂に克昌以降の領主の墓は建立されずになってしまった。馬場氏の子孫は以後東京、横浜と転住となり、先祖代々の供養は菩提寺の住職によって細々と続けられた。

昭和11年7月当寺第十三世朴雲和尚によって十・十一代を高さ1.5mの板碑に並記してその冥福を祈念されたことは、誠に見上げた業績と云わねばならない。

延命地蔵菩薩(天猷寺)…伝(守屋貞治[もりやさだじ]作)

天保年間に信州諏訪の願王(がんおう)和尚が、天猷寺へ授戒(じゅがい)のため御来寺の時、願王和尚の肝煎りで、守屋貞治が高遠産の石材で延命地蔵を彫刻したと伝えられている。

守屋貞治は、信州高遠(たかとう)藤沢塩供村出身の名工で記録簿「石仏菩薩細工」は縦二四・五m、横一七cm、紙数総べて一四枚、美濃紙を二つ折りにし、細い元結で綴じてある。

遺品の残在している地は、信州高遠城下を始め信州(長野県)上州(郡馬県)相州(神奈川県)武州(東京都)甲州(山梨県)摂州(兵庫県ー一体)濃州(岐阜県)の広範囲に及んでいる。岐阜県下では、 一、観音地蔵 ミノ土岐郡 十体余 一、西国三十三所ミノ土岐郡市原村のニケ所がのっている。

天保二辛卯秋成就(三百三十三体)

名工の作は殆ど無銘である。ひきしまった知性的な顔やキメの細かい蓮弁に貞治の彫技が偲ばれる。天猷寺の作も無銘台石の偈(げ)(仏の功徳をほめたたえる詩体の経文)は、願王和尚のものであると寺伝に記されている。

天保三季 壬辰五月の地蔵尊の台座に刻まれた

左の銘文は貞治作唯一の刻銘である。

余自往歳所奉■(ほりたてまつる)仏菩薩尊像

凡三百三十有三軀而欠一数

今因奉奉■(ほりたてまつる)此尊得満其数云

石工信州高遠守屋浄律敬白

「浄律(じょうりつ)」とは、彼の号か?貞治の戒名にもこの文字が出ている。(高遠の石仏より抜記)

尚、付記するに高遠藩は、大勢の石大工を他国へ出嫁ぎさせ、その工賃の幾ばくかを上納金として納入させている。いわゆる外貨獲得策である。

また、東濃地方に「石大工高遠〇〇村某」と刻銘した石仏の多いことにも注目したい。

座像高 七三cm 蓮弁台高 二五cm

円座高 一五cm 直経七七cm

天猷寺境内観音堂前の水鉢

刻 銘

以水洗手井水

得清浄手常願

授仏法〇〇〇

奉寄進

町屋 藤田〇〇〇

宝永貮乙酉歳花月 水鉢の大きさは、高さ九〇cm、上巾六四cm、下巾七〇cm、水鉢の部分は瓢箪の形で長さ五三cm、巾の広い所で三二cm、狭い所で一八cm、自然石利用で下部は地中へ。

観音堂移祀記念碑の刻銘によると、柳々(そもそも)此の観世音は、天和二年 釜戸領主馬場氏の得許可、宿区、藤本家が、屋敷地内に奉建せられたり。昭和二六年 藤本家の懇請により壇徒一同相図り当山境内に堂を移し奉る。

釜戸消防団長 岸本 清

前団長 水野栄蔵

とある。

天猷寺の石段

昭和三一年国道十九号線の新設工事によって、町屋の旧下街道筋より上りつめた所に弁天池があったが、弁財天を移祀し、文化財「花の木門」へ直結する石段が新設され、四隅の標柱は擬宝珠の形で四天王(多聞天(北)持国天(東)増長天(南)広目天(西))を焚字で刻されている。発案者は、故小川鈴一先生である。

詩経物産図譜(しきょうぶっさんずふ)(市指定)

・所在地:釜戸町1540番地の1 天猷寺

・昭和54年3月2日指定

この詩経物産図譜の作者は、江戸時代に釜戸町を治めていた旗本馬場氏10代の馬場筑前守克昌(ばばちくぜんのかみかつまさ)です。克昌は文化8(1811)年12月に家督を相続して御使番、天保9(1838)年には巡見使(じゅんけんし)(将軍の代替わりごとに諸国の政情を視察した職)となり、関八州(現在の関東地方)ならびに伊豆国を巡察し、また西丸御留守居番(るすいばん)(老中の下で江戸城本丸の守衛にあたる職)を歴任しています。

克昌は本草学(ほんそうがく)(現在の植物学・博物学)を志し、江戸の邸内に珍草奇草を集めて栽培しました。慶応4(1868)年9月14日、84才で没しています。

この図譜は、縦26.5cm、横18.7cmの和綴で5巻から成っています。第1巻と2巻は草本85種が納められ、第3巻は桃をはじめ木本47種、第4巻はミサゴ(ワシタカ科の鳥)をはじめ禽獣(きんじゅう)(鳥獣) 64種、第5巻はキリギリスをはじめ虫魚35種が納められています。図譜の基になっているものは詩経(中国最古の詩集)で、詩経の語句を引用し、その中にある動植物を図解・解説しています。克昌は絵が得意だったようで、図は非常に写実的に描かれています。また植物の巻にはラテン名を付してある等、作者の学識の深さがうかがえます。

この図譜は、馬場氏の菩提寺である天猷寺に保存されています。

(瑞浪市の文化財より)

天猷寺の駕籠(市指定)

・所在地:釜戸町1540番地 天猷寺

・昭和44年9月2日指定

駕籠という名前は竹編みの籠からきています。江戸幕府は元和元(1615)年に「武家諸法度」を定め、身分により使用できる駕籠の種類を定めました。下広がりの美麗な家形のものを「乗物」と言い、その使用は将軍や大名、上級旗本や公家などに限られていました。この駕籠は権門駕籠(けんもんかご)という型式で、武士などに使用が許されていたものです。

釜戸町天猷寺に残されているこの駕籠は、天猷寺の僧侶と、釜戸領を治めていた旗本馬場氏が代々使用したものと言い伝えられ、江戸時代の歴史資料としても貴重なものです。

(瑞浪市の文化財より)

旗本馬場氏累代の墓(市指定)

・所在地:釜戸町1534番地の1 天猷寺

・昭和36年6月9日指定

馬場氏は、慶長5(1600)年の関ヶ原合戦の後、江戸幕府の旗本となり、土岐・恵那・可児郡の内で1,600石を知行し、現在の釜戸町に陣屋を置いた木曽衆の一族です。

天猷寺は、初代の馬場半左衛門昌次(まさつぐ)か父昌祐(宮内少輔(くないしょうふ)、天猷寺殿祥雲了仙居士)の菩提寺として知行地(ちぎょうち)の釜戸に建立したもので、椿寺の名やハナノキ門で有名な寺です。

墓石は2代利重(とししげ)(2,600石、長崎奉行、大機院殿)、3代利尚(としなお)(2,000石、本所奉行、涼泉院殿)、代尚恒(大阪御目付代、潮音院殿)、5代尚真(浄名院殿)、6代尚繁(従五位下讃岐守、京都町奉行、徳寿院殿)、7代尚式(大阪御目付代、耕雲院殿)、8代利光(従五位下讃岐守、日光奉行、養徳院殿)、9代昌平(曽渓院殿)の8代にわたるものとその一族のものです。

但し、初代昌次(雄岳院殿)、10代克昌(従五位下筑前守、龍雲院殿)、11代昌之(長昌院殿)の墓石は東京中野区にあってここにはありません。

いずれも江戸時代の武家・旗本の格式を現代に偲ばせる立派なもので、笠塔婆二基以外は剣碑(けんぴ)と呼ばれる形で実に大きな墓石です。

(瑞浪市の文化財より)

馬場氏累代の墓 釜戸町町屋 瑞有第一二号

馬場氏は関ヶ原戦功によって慶長五年旗本となり、釜戸に陣屋を設けてこの地の知行主となった。天猷寺を領内菩提寺としたので、二代利重から九代昌平までの墓石がここに建てられた。笠碑二、他は剣型碑で旗本の格式を偲ばせる大きさである。

馬場氏

木曽衆のうちで馬場氏だけが尾州家付属とならなかった一氏である。

馬場氏は、木曽家村の四男で黒川氏祖となった家景を開祖とし、この家村は千村氏の氏祖家重の兄である。

家景は信州黒川に住して黒川氏の氏祖となり、その子家佐がさらに分かれて馬場氏の氏祖となっている。

以来木曽氏の分派として八代信州に続き、先代昌祐(天猷寺殿・了仙)のあと昌次の代に関ヶ原合戦を迎えている。

馬場氏は、木曽氏改易後そのまま下総国に浪々して居たが、旧木曽衆に対して木曽谷攻略の下命があった旨の通知を受け、他氏よりその為遅れて参加したもので、戦功によって千六百石を受け、瑞浪市内の釜戸九七三石余のほか可児・恵那両郡のうちで給知している。

当地方での役目を受けていなかったことから、尾州家付属とはならず、代々旗本として江戸にあり、民政は釜戸中切に陣屋を置いてあたらせている。

【釜戸馬場氏】

①昌次ー慶長 五年(一六〇〇)より

②利重ー元和 四年(一六一八)より

③利尚ー明暦 三年(一六五七)より

④尚恒ー貞享 元年(一六八四)より

⑤尚真ー宝永 二年(一七〇五)より

⑥尚繁ー享保 八年(一七二三)より

⑦尚式ー寛延 三年(一七五〇)より

⑧利光ー天明 八年(一七八八)より

⑨昌平ー文化 五年(一八〇八)より

⑩克昌ー文化 八年(一八一一)より

⑪昌之ー慶応 四年(一八六八)より

木曽義仲より七代の家村に五人の男の子があり、四男家景は別家して馬場氏の祖となり、 また、六男家重は千村を称した。家景の子家佐のとき馬場を称し、それより八代をへて昌次にいたった。

初代 半左衛門昌次

はじめ木曽義利に属したが、天正十八年(一五九〇)義利改易ののちしばらく処士となった。慶長五年、山村甚兵衛良勝・千村平右衛門良重らとともに家康に属し、関ヶ原合戦に際して千村・山村両氏と木曽妻篭城を守り、また美濃岩村・明智両城を攻めた。のち恵那・土岐・可児三郡のうちに千六百石を与えられた。元和四年(二八ー八)七月十六日釜戸において没 江戸亀戸の天猷寺に葬る。

二代 三郎左衛門利重

元和四年家督をつぎ、のち御書院番・御使番・御目付などをつとめ、寛永十二年(一六三五)十二月甲斐国巨摩郡に千石を加増された。翌十三年五月長崎支配を命ぜられ、その地に赴く。また翌十四年島原の乱に際して板倉重昌に属して原城を攻めた。同城陥落ののち再び長崎にもど

り、寛永十五年十一月長崎奉行となった。明暦三年(一六五七)九月十日没。

三代 三郎左衛門利尚(宜隆)

明暦三年十二月家督をつぎ、六百石を弟左衛門利興に分知し(茄子川馬場氏)、自らは二千石を知行した。寛文元年十一月甲斐国の采地を常陸国信太・河内両郡にうつされた。のち本所奉行・駿府御船手奉行をつとめる。貞享元年(一六八四)三月十四日没。享年六十九歳。

四代 宮内尚恒

小笠原右近将監の家臣馬場半兵衛政利の子で利尚の養子となり、貞享元年七月家督をつぎ、寄合に列した。のち御書院番士・御使番などをつとめる。宝永二年(一七〇五)五月二十六日没。享年三十五歳。

五代 宮内尚真(ただ)

宝永二年七月を家督つぎ、寄合に列した。享保八年(一七二三)十一月致仕し、元文三年六月十五日没。享年五十二歳。

六代 讃岐守三郎左衛門尚繁

小笠原右近将監の家臣馬場半兵衛兼成の子で尚真の養子となり享保八年十二月家督をついだ。のち御小姓組番士・御使番・御目付などをへて、元文四年七月京都町奉行に転じ、同年十月讃岐守に叙任した。延享三年七月江戸町奉行にうつり、寛延三年(一七五〇)正月二十七日没。享年五十四歳。

七代 三郎左衛門尚式(なおのり)

寛延三年四月家督をついだ。のち御書院番・御使番などをつとめ、天明元年(一七八一)四月致仕した。

八代 大助利光

片桐石見守貞芳の五男で尚式の養子となり、天明元年四月家督をついだ。のち御小納戸・御小姓をへて寛政六年六月御徒頭となった。こののち 九代大助昌平・一〇代恒之助克昌・一一代大助昌之とつづき、明治維新にいたり采地を奉還した。〔采地〕土岐郡釜戸 可児郡柿下 小名田(奉遷時采地千三一一石余)知行高千六百石(二代利重二千六百石 三代利尚は弟利興に茄子川六百石を分知し自らは二千石)

瑞浪市内知行地 釜戸村一村九七三石二〇〇合(元禄以降千〇一八石 寛政以降千〇三二石四六九合)

住 江戸 陣屋 釜戸

馬場氏の民政

馬場氏三代利尚が家督を相続した明暦三年(一六五七)から四代尚恒に至る時代は、未だ江戸時代も初期に属し、各領主においても領内諸制度の確立期に当たっていた。

寛文元年(一六六一)利尚は領内を内検して釜戸村千〇三五石・柿下村二三五石・小名田村七二石計千三四ニ石とし、勧農に意を用い、寛文六年からの佐々良木村との峯山争論も彼が本所奉行となった同九年に勝訴している。

また彼は民政にも意を用いて、空地に茶・椿(椿油)などを植えさせるほかハッキリ柿を奨励したりしており、駿州清水御船手奉行になった延宝二年(一六七四)には領内心得を触れており、延宝七年には大島神明神社を創建、翌八年には天猷寺を移築したりして村内を整えている。

没年の前年の天和三年(一六八三)の二月には天猷寺秀蔵主の一件も無事片付け、三月に領民心得五ヵ条を出して領民の「冠婚葬祭・衣服制限」を達し、

一 庄屋・問屋ならびに筋目これ有る年寄百姓衣類之儀は絹・紬まで、其外はさやちりめん・りんず・はぶたへ等前々より所持仕候共自今以後一切これを付くべからず

ほかの三ヵ条を誓約させている。このころは幕府においても村々高札場設置が決められたりして諸禁止令の続発された時期でもあった。

同年七月家督を継いだ尚恒も、八月には二ニカ条、十一月には二九ヵ条の領民心得を触れている。

置帳に準じたものであるが、旗本の領内政策を知ることのできるよい手掛かりである。

また中切の釜戸陣屋は、役人といっても加勢・松井・鈴木氏ら数人がいるだけであったから、村役人である各庄屋が意外に優遇されていたらしく、「天和二年庄屋役中諸役一切御免(夫役、付加税免除)」「同年庄屋給御加増にて五斗のものは一石、七斗のものは一石四斗と即ち二倍加増」などとあるほか「御領内裏作の麦御年貢御赦免となる」(安藤氏覚え)などともあって、小禄ながら善政であったことも窺われる。

さらに六代尚繁は、後年京都町奉行となって讃岐守に任ぜられ、さらに江戸町奉行にも就くが、彼も民政には意を用い、享保十七年(一七三ニ)に御目付役に昇進すると四月には領民定を出して村役人・村民を戒め、

一 御役御威光を以て他領に対してがさつなる儀致す間敷く候、今度重き御役仰せ付られ候上は猶また江戸屋敷中ならび知行所共に能能相慎申すべく候

とし、元文元年(一七三六)にも天猷寺に対して法要心得を出し、僧の心得と菩提法要の簡略化を達したりしている。

幕末の馬場氏領民定

馬場氏による民政は一〇代克昌のときにもよく行なわれた。彼は文化九年(一八一二)家督以来次第に抜擢を受け関八州・伊豆巡検使、御持筒頭、西丸御留居番などの要職にもついて筑前守に任ぜられているが、早くから民政にも意を用いてよく領内をまとめている。

御使番役であった天保十二年(一八四一)には、村方取締九ヵ条を出して「勧農・倹約・互助」を諭し、ついで嘉永元年(一八四八)にも11ヵ条からなる下知書を出して村役人定としている。

この下知書では陣屋・村役人の村内取締心得を中心にして、特に村民の秩序を強調し、

一 陣屋詰役人外出之節袴・帯刀、遠方は野服等にて可罷出事、途中に於いて村方の者より失礼これなきように致すべきこと

一 陣屋前は申すに及ばず、用達・庄屋どもえ対し村々のものども途中にて乗打ち致すまじきこと

一 吉凶事にて村々打寄り候節、席順等乱し申すまじきこと

ほかによって陣屋・村役人の規律を正し、村役人に対する村民の非礼を糺し、村民会合時における席順にまで触れている。

次いで同四年正月にも九ヵ条からなる定を出して村民互助・精農を諭しているが、その中で特に「百姓・水呑差別之事」として日常の席順・家作についても明確に身分を区分させているのが注目される。また村中諸職人の日当賃金および農作業時の日雇賃金まで決めているのは面白く、安政四年(一八五七)にも五ヵ条の領民心得を出して村役人の請書を提出させており、旗本領村における民政の実状を窺うことができる。

崇禅寺と天猷寺

光雲山崇禅寺(土岐市妻木町)は、古くは土岐氏支流の明智彦九郎頼重が南北朝時代に果山正位を招いて開山したと伝えられ、江戸時代には清岩宗源を中興開山とし、旗本妻木氏の菩提寺となっていた。万治二年(二八五九)頼次急死のことから同氏主家は断絶するが、同寺は中興二世見竜、三世末伝、四世物見、五世眠龍(早逝)、六世北隠(陰)、七世春嶺と続いてこの天和(一六八一~)~貞享(一六八四~)期を迎えていた。

一方、釜戸には江戸時代の初期には天猷寺(町屋)、光春院(公文垣内)、宝珠庵(荻之島)の三寺があり、このうち天猷寺は馬場氏先代の昌祐(天猷寺殿)の領内供養所ということで、江戸亀戸の天猷寺と同名に改称していたが、馬場氏の菩提寺は江戸亀戸(天猷寺)および牛込(松源寺)に別にあり、 以上村内三寺はともにそれまで「村の寺」であった。

馬場氏は初代昌次、二代利重、三代利尚と続いてこの天和・貞享を迎えていた。戦国時代における天猷寺法系は不詳であるが馬場氏領となってからは、大振・籌屋西堂のあとは崇禅寺から玄蔵主を迎え、籌屋を中興開山、玄蔵主(南秀玄良、ほかに別山宗悦あるも法系不明)を二世とし、つぎの別三祖縁(巴蔵主)、秀巌宗坤(猷・団蔵主)とも崇禅寺からきていた。

崇禅寺は臨済宗妙心寺派悟渓門派(東海門派、関山四派の一 岐阜瑞竜寺)であったから、天猷寺もこの時まではその法系であった。

馬場氏三代利尚は二児を早逝させ、一族の子尚恒を養子として跡式を継がせるが、二児供養のこともあって天猷寺を自領村における菩提寺と決め、延宝八年(一六八〇)中切八幡宮前にあった小寺を引いて現在地に移し、馬場氏の領内菩提寺として堂宇・境内を整えた。

この時、天猷寺では二世南秀の没後を継いだ三世別三は川辺禅原寺に迎えられ、弟子の祖秀(秀(周)蔵主・大雲)も向学のため禅原寺へ同行しており、四世となった秀巌も二年にして瑞竜寺西堂に迎えられて無住となっていた。

祖秀(秀蔵主・大雲)は釜戸中切の有力領民安藤氏の子である上、幼少から秀才であり、早くから利尚の目にも止まっていたから、天和元年(一六八一)再建工事の落成と共にした同寺へ要請された。

しかし、彼の修業した禅原寺は同派の景川門派(竜泉門派、関山四派の一 京都花園庵)であったから、この年の十一月二日崇禅寺六世北隠(陰)と隠居物現(四世)との連署によって「悟渓門派と景川門派は、関山派として同派のこと故えとの思召と候えども、我々四門派の者は筋目筋目を大切に仕る儀に候えば、紛れもなき悟渓派寺を只今他門派寺に仕ることは君恩寺恩にも叛き申すこと故」(北隠・物現書状)ということで、自領主妻木氏と対手方の馬場氏の用人野中氏に訴えた。

これはなかなかの事件に発展した。利尚はすでに老齢であり、その上一徹頑固な性格でもあったから、仲介を頼まれた旗本妻木氏も馬場氏の用人野中氏も同史料「妻木氏書状」「野中氏書状」にみられるように躊躇のことが多く、なかなかはかどらなかった。

崇禅寺側も「天猷寺を奪取り候ても末寺に致す存念はこれなく候えども」と下手に出、馬場氏も「寺は檀那次第との御定めもあるが強行する気はこれなく、ただ祖秀が不憫であるので(六月六日)」(口上覚)とはいいながら、双方とも自説を曲げなかった。

この状態は天和二~三年と続き、同三年八月の馬場氏から妻木氏への「口上覚」にもみられるように「再三崇禅寺へ頼入り候ても御同心之れ無き由に候えども 今一度御申越し下されたく」と双方ともなかなか強硬であったことがわかる。

貞享元年(一六八四)正月までに郡内の妙心寺派の信光寺・旭王寺・興徳寺・光春院・正宗寺・天福寺(土岐市肥田)の和尚や、天猷寺檀家のものが崇禅寺に願い出ることもあり、馬場氏からも正式に断わり状も出されて、二月には崇禅寺側北隠・春嶺和尚の面目もたち、馬場利尚は実を得て待望の祖秀を和尚に迎え、病中であったことからその翌三月十日に没して事件は落着した。

この事件の史料を通じて感じとられることは、馬場利尚が「寺は檀那次第の御定」として因州松平氏、水戸家の例をとり「松平氏は妙心寺派から黄檗宗に菩提寺の宗旨を変え、水戸藩でも悟渓門派を景川門派に変えた例がある(八月)」(口上覚)として、「寺は領主の心次第」を強調しているのに対し、北隠・物現は「寺の建立・取替えなどは檀那次第でも 法の儀は別」として法系への干渉を拒んでいるのが双方の主張であるが、こうしてこのころから次第に支配者による領内寺院統制のことは進んでいったものであろう。

なお、こうして天猷寺に迎えられ、期待通りに活躍して益々馬場氏の信頼を受け、天猷寺中興として名を残した祖秀とは、後年の大雲慈徳のことで、同寺はこうしてこの時から竜泉門派(景川)となった。

釜戸天猷寺は前記のように馬場三代利尚が自家の領内菩提寺にと延宝八年(一六八〇)移転再建し、数年にわたる悶着の上貞享元年(一六八四)大雲和尚を入寺させて中興とした。

これより先き、同村には別に土岐信光寺系下(竜泉門派)の宝珠庵(永(莫)蔵主 荻之島)、細目大仙寺系下(聖沢門派)の光春院(洞翁 公文垣内)があった。利尚はかねて檀那数も少ない両寺のこと故え天猷寺末寺にしたいと考え、寛文の末寺帳作製時「直末では寺役も負担しなければならないから」ということで両寺を一応納得させ、「強いて直末にと願うなら時期を待て」ということで、この時には一応天猷寺の末寺と報告させた。

ところが、両寺は納得せず、延宝年中密かに妙心寺へ出願して直末寺として認められていた。このことは、まず宝珠庵直末のことが本山からの寺廻状によって利尚に知れた。こうして、「一滴公(利尚)御立腹ニテ宝珠庵ハ潰候様」 ということで天和二年に無住になった。

この時仲介役に入った光春院も実は同様であることがやがて知れ「領主へ対し重々不届」ということでこれも元禄元年無住となっている。寺のこととはいえ「領主に内密で本山へ願うとは不届」という理由によるもので、寺社もすでに領主の支配管轄下に位置づけられ「寺は檀那次第」 であったことをいかにもよく示している一例である。

両寺はこうして無住・廃寺ののちの元禄五年の末寺帳書き上げの際、四代馬場尚恒の同意を得た大雲慈徳の運動で、正式に天猷寺の末寺として再興と決まり、翌六年には妙心寺の認可も下り、宝珠庵へは一有蔵主(無外)、光春院へは徒安蔵主(休山智安)が入寺して中興となっている。

龍吟山天猷寺 本尊 釈迦如来 釜戸町町屋

天猷寺文書 天和年間の記に「小庵」とあり、先住大振・中興籌屋西堂のあとは東海門派妻木崇禅寺系の玄蔵主(南秀玄良)、別山宗悦、巴蔵主(別三祖縁)、団蔵主(秀巌宗坤)入寺して続くとあり、巴(玄か)蔵主が川辺禅原寺(竜泉門派)に転位して南秀(別三か)となり。団蔵主も岐阜瑞竜寺(東海門派)の西堂に移って秀巌となると弟子の相秀は前々住南秀を師として禅原寺に修業し、秀蔵主(周・祖秀)と称した。これが馬場氏三代利尚の親任を得た天猷寺再興の後年の大雲慈徳である。

延宝八年(一六八〇)利尚は小庵を引いて現在の天猷寺を創建して、竜泉門派の大雲を招じ、貞享元年(一六八四)一件落着の後、住持に迎えたもので、同寺はこの時以降馬場氏の領内菩提寺となり、享保五年(一七二〇)同村神徳・論栃二四石七斗三升二合を寺領として与えられ、宝珠庵・光春院・潮音寺(柿下)を系下において続いた。貞享元年再創の大雲以降の累代は次のとおりである。

大雲慈徳 統天宜元 宝蘂慈苗 鷲峰慈仙 大岫祖恩 養州宗印 敬雲宗慈 愚庭玄魯 恭堂祖譲 朴雲祖端 大光慈照 宗信大道

〇馬場氏書簡・同氏系図・利尚画像・克昌詩経物産図譜ら馬場氏に関するものを伝えている。

六番 釜戸天猷寺(聖観音) 日にそいて 栄えん民の かまど哉 天の猷(みち)ある 寺の御説法(みおしえ)

釜戸誠之館義校の教師について明治八年の記録をみると「加勢氏弟御一新につき官族となり当村寄留中のところ、当年大垣師範学校へ修業に出此度帰宅、天猷寺誠之館義校教師に仰付けらる」とあり、当時は元武士の子弟や寺小屋教員・神官などが多く入学したもののようである。

極楽寺跡

もとは、ここに天猷寺がありました。天猷寺が町屋へ移転された跡地へ、元禄2年(1689)宿の大仙奈(だいせんな)にあった極楽寺が移転されました。

聖天様

ここは昔の薬師寺跡です。この寺は正徳2年(1712)天猷寺の大雲和尚が時の代官たちの力を借りて建てたものですが、今は建物はありません。

宝珠寺 子安観音

上切にある宝珠寺は天猷寺の隠居寺といって代々年とった和尚さんが住んでいました。その寺の本堂の横に子安観音のお堂があります。安産・子授りにご利益のある観音です。