日吉町南垣外 酒波神社

瑞浪市日吉町4088(南垣外)

【祭神】酒波大神・応神天皇・比咩神・神功皇后

【境内社】白山神社・神明神社・子守神社・頼政神社・大国主神社・事代主神社・南宮神社・依龍神社・多度神社・巣盞鳴神社・若宮神社・宗政神社・諏訪神社

【神紋】丸に橘

【例祭日】10月15日に近い日曜日

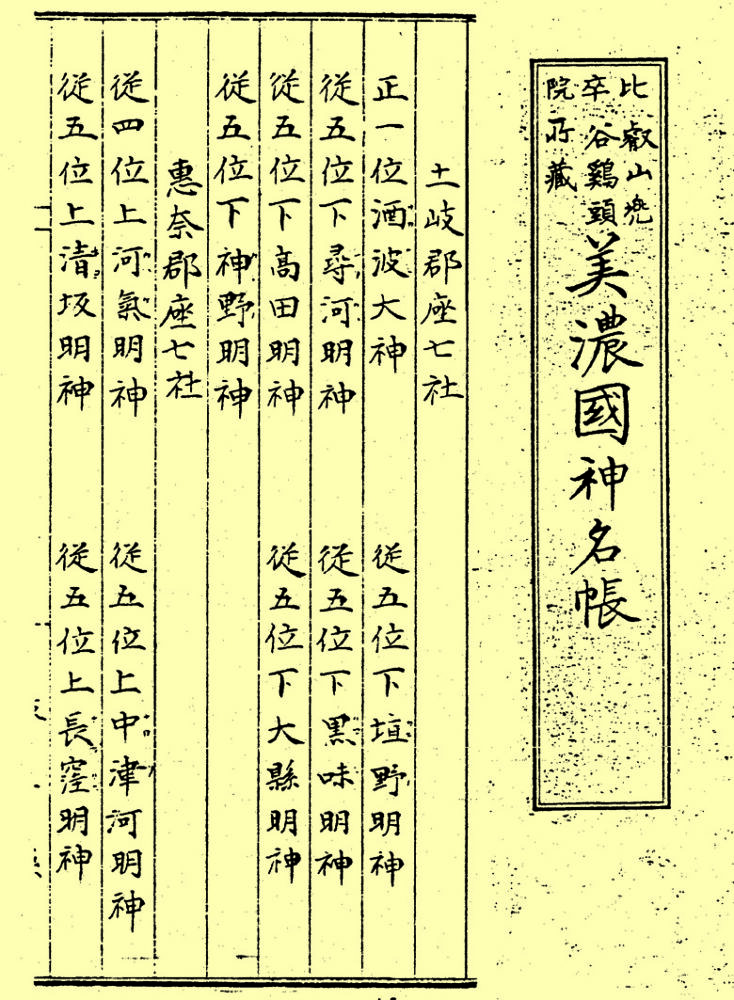

【由緒】10世紀半ばに作成されたといわれる美濃国神名帳に正一位酒波大神と記載されている最高の社格をもつ古社である。境内には古墳があり小高い山頂にも拘らず、御本殿前の井戸には年中清澄な水が湧いている。中世この地を支配した土岐氏の崇敬する八幡神を合祀したため、明治初年に酒波神社と再改称するまで八幡宮と呼ばれていた。現存する最古の棟札によれば、永禄元年(1558)9月火災に遭い社殿宝物悉くを焼失したが、翌永禄2年3月再建され、江戸時代になって、旗本千村氏を始めとする氏子崇敬者の奉献により、手水鉢、井戸枠、燈篭鳥居等が設けられて境内が整備され、郷社として広く日吉郷民の崇敬するところであった。明治の世となり、郷社の社格を与えられて御神威ますます高揚されてきたが、終戦により社格消滅、しかしその後も氏子の崇敬の念篤く、それを反映して昭和60年金幣社の格に列せられた。

国の登録有形文化財(建造物)として平成25年(2013)本殿と鐘が登録され、文化庁から登録証と銘板が届いた。1702年に建立された本殿は、建立年代の明らかな神社本殿としては市内最古という。かつては建物全体が朱色に着色されていたとみられ、各所に雲形文様、獅子、鳳凰などの彫刻が施され、江戸時代中期の特徴をよく表した建造物。鐘楼も江戸時代中期の建築。明治時代の廃仏毀釈で釣り鐘を撤去し、大鼓を設置したという。神社に設けられた鍾楼として、神仏習合の様式を今に伝えている。

(岐阜県神社名鑑より)

頼政伝説「平家物語」

源頼政(1104-1180)は、平安後期の武将で源三位(げんさんみ)頼政、源三位入道とも称され、源氏のなかでも特に文武に秀でた有名人です。

仁平3年(1153)、京の都では御所の空に黒い雲がたちこめて、帝(みかど)が高い熱にうなされていました。雲の中に魔物がいて帝を苦しめているというのです。頼政が神仏の御告げを受けて、33の斑の尾を持つキジを探し、その尾羽根を使った矢で魔物を射れば、退治できるという事でした。

日吉町の大岩「頼政岩」に登って、キジを探していたといわれています。近くの「酒波神社」には末社に「頼政神社」があり頼政とかかわりがあるとも言われています。

頼政は論栃の東山(「屏風山」)でこの山鳥をみつけ、8本の矢でまずこの山鳥を射とめました。8本の矢を射ったということで、その地が「八本ヶ射」と呼ばれるようになりました。

そのキジの亡骸を埋めた所に地元の人が社を祀りました。「錦鶏八幡神社」がその場所だということです。

キジを追い出した犬は、キジの毒に当たって死に、釜戸町芝原(町家)に埋められました。今は「天猷寺」に移され犬塚として残っています。

頼政はその矢を持って都へ帰り、御所の屋根に上って黒い雲に向かい、力強く弓を引きました。矢は見事に雲の中の魔物に当たり、御所の前庭に転げ落ちてきたのです。見ると、その魔物は頭が猿、体は狸、足は虎、尾は蛇という怪物で、ヌエ(鵺)という名がつけられました。

駆けつけた郎党の猪早太(いのはやた)が太刀で仕留め、その後頼政は仕留めたヌエの体をバラバラに切り刻み、それぞれ笹の小船に乗せて海に流しました。

魔物が退治されると、帝の病はたちまちよくなりました。

現存する平安期の日本刀に「獅子王(ししおう)」の号が付けられた太刀があり、このヌエ退治の功により、朝廷より頼政に下賜されたものであるとの伝承があります。

祭神 酒波大神(さかなみのおおかみ)応神天皇(おうじんてんのう)比咩神(ひめのかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)

酒波神社

瑞浪市日吉町4088番地(南垣外)

国内神明帳正一位の古社 老樹大樹の杜と御神水

酒波神社の一の鳥居の下に立つ人は、長い石段とその両側に立ち並ぶ大樹・老樹を仰いで、一様に森厳な杜の霊気に打たれるといいます。堂々たる杉、桧のほかに樫や榊の大木が鬱蒼たる自然林を形成し、壮厳なふんいきを醸し出しているのです。

この一の鳥居は享保17年(1732)の建立で市内では最大のものです。

170段余りの石段は、元禄時代の築造。ゆっくり踏みしめながら上ると、中ほどに享保6年建立の二の鳥居があります。さらに上ると、昔花馬や流鏑馬の出た馬場があり、そこから30段ほど上ると拝殿の前に出ます。

本殿は拝殿の奥にあり、三間社流造の立派なものです。

拝殿の西軒下には、天和2年(1682)と刻まれた石の井筒に囲まれた井戸があります。酒波神社は小高い山の頂にあるのに、この井戸には年中清らかな水の絶えることがありません。不思議の水ともいえるこの御神水は、神の杜と並んで、酒波神社の宝であり、象徴であります。

酒波神社千年の歩み

10世紀半ばに作られたといわれる美濃国神名帳土岐郡の部に正一位酒波大神と記載されていますから、古代に於ては、極めて格式の高い神社であったといえます。

その後この地方を支配した土岐源氏の氏神八幡神が合祀され江戸時代の終わりまで「八幡宮」 と呼ばれてきました。その間、永禄元年(1558)に火災のため社殿、宝物悉く焼失・翌年再興されました。その事情は現存する棟札に記されています。現在見る杜の大樹は、この火災の後間もなく植えられたり自生したりしたもので、樹齢はいずれも450年前後と推定されます。

明治になって、酒波神社の名に戻り、郷社の社格を与えられましたが、先の大戦後その社格はなくなり、新たに銀幣社に指定され、更に昭和60年に金幣社に昇格しました。

境内にたくさん建てられている立派な石造物を見るだけでも、先人の深い信仰心と今の氏子の皆さんの崇敬の篤さがしみじみと感じられます。

また、三大祭・月次祭(つきなみさい)のほか、近年、安産祈願・初宮詣七五三詣・厄払い・年賀祭等で参拝の方が多くなっているのは大変有り難いことです。

(瑞浪市の神社[H10発行]より)