○祈年祭 4月 今年も災害がなく平穏無事で五穀豊穣・商売繁盛・家内安全を祈願する大祭です。

○例大祭 10月 この神社の最も重儀で盛大な例大祭であります。1ヶ月位前より準備に入り、氏子全員でお祭りを行います。例大祭に併せて初宮祭・厄除祭を行います。

○新嘗祭 11月 今年の無事、平穏を感謝する大祭であります。新穀を神前に献って、神様に今年中最後まで見守って下り、又来年も良い年であることを祈る大祭であります。

○歳旦祭 1月1日 今年の新しい年が佳き年であることを寿ぎ奉る歳旦祭を行います。

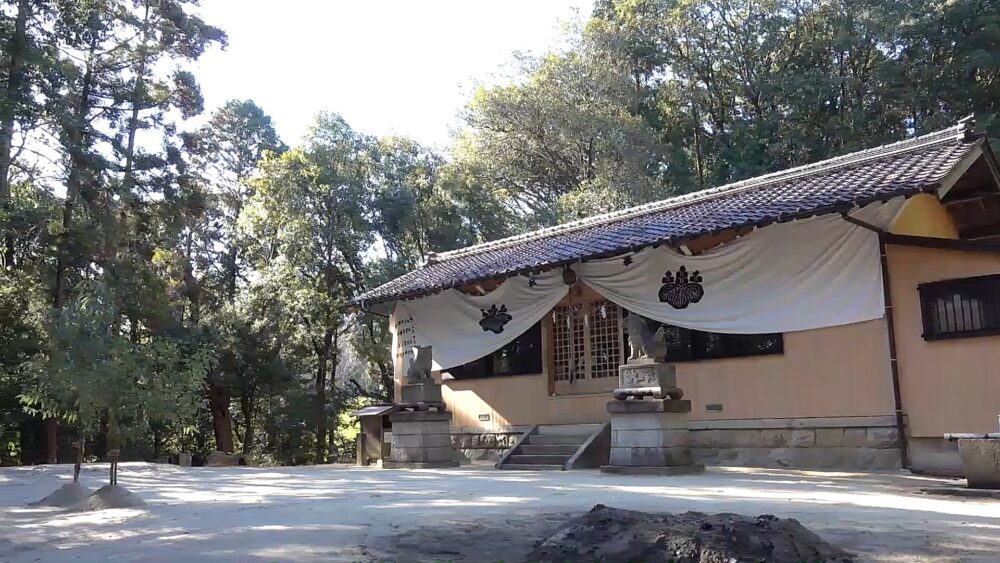

下山田 八幡神社

主祭神は、応神天皇(おうじんてんのう 譽田別之尊[ほむたわけのみこと])で、副祭神は応神天皇の母の神功皇后(じんぐうこうごう 大帯姫命[おおたらしひめのみこと])、応神天皇の第4子である仁徳天皇(にんとくてんのう 大鷦鷯之命[おおささぎのみこと])の母と子の三柱(みはしら)が祀られています。家内円満の神社とされています。

祖先より引継がれて来た鎮守の杜

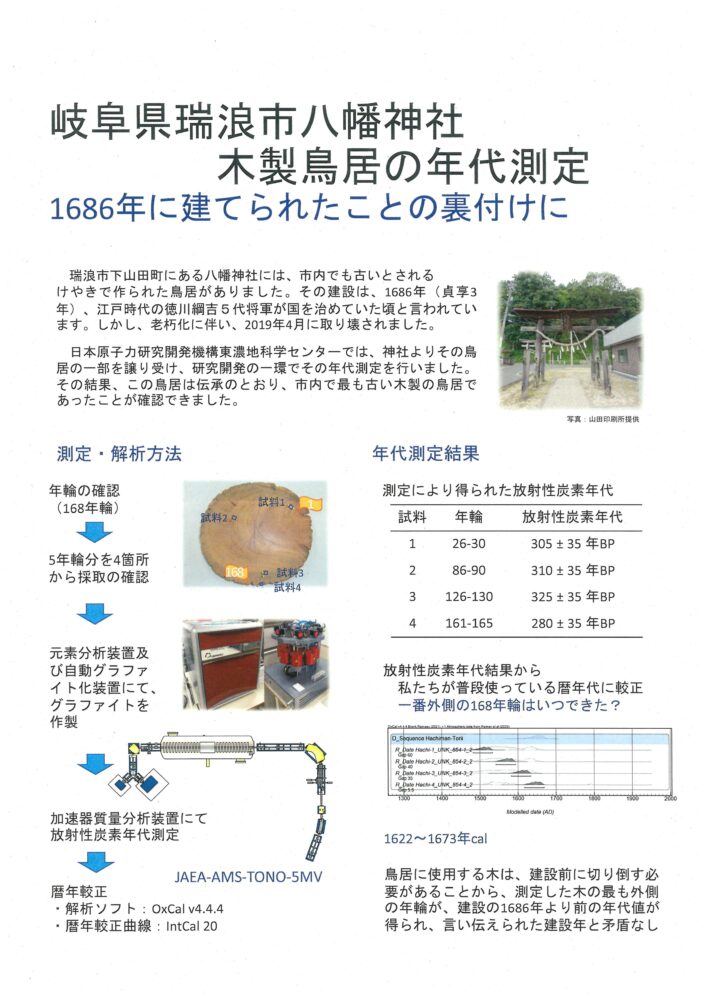

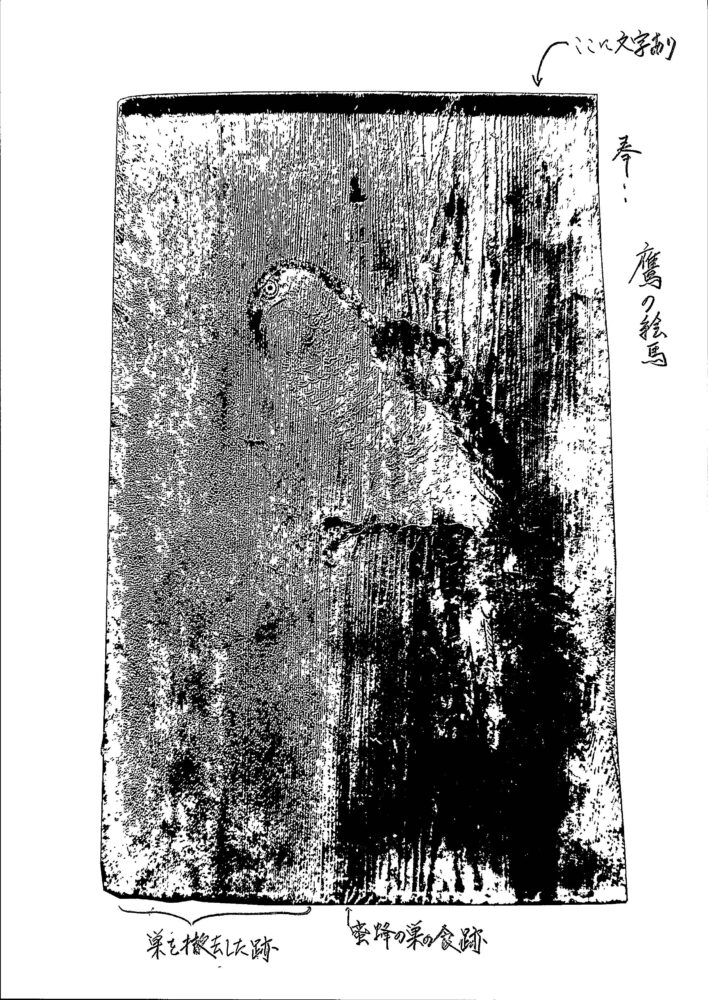

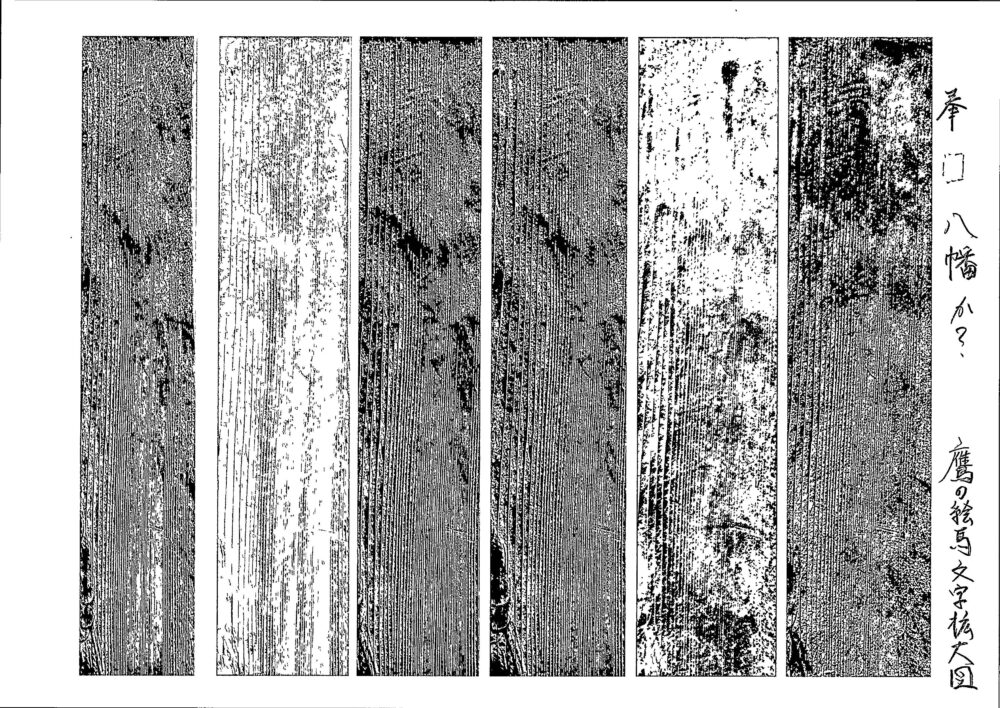

今は取り壊されてしまいましたが、貞享3年(1686)に建てらされたとされる、欅(けやき)の柱の両部型の木鳥居がありました。欅製の額表面には八幡宮、裏面には文政8乙酉年(1825)8月、神誓寺洞水法師慶需遠斎書と刻字された額が上げられていました。(現在は瑞浪市陶磁資料館にて保管中)

この鳥居が建立された当時は釜戸村領主馬場大助の書でしたが、打廃せられ、変えられたものであると言い伝えられております。 かつては田圃の中を一筋の参道が、万尺川の宮前橋を渡り真っ直ぐに延びておりましたが、現在は開発され、昔の面影は、僅かとなりました。

正面の石鳥居をくぐり、急勾配の石段百五段を上がると、拝殿、幣殿、その奥に、間口4.2メートルの大きな本殿があります。

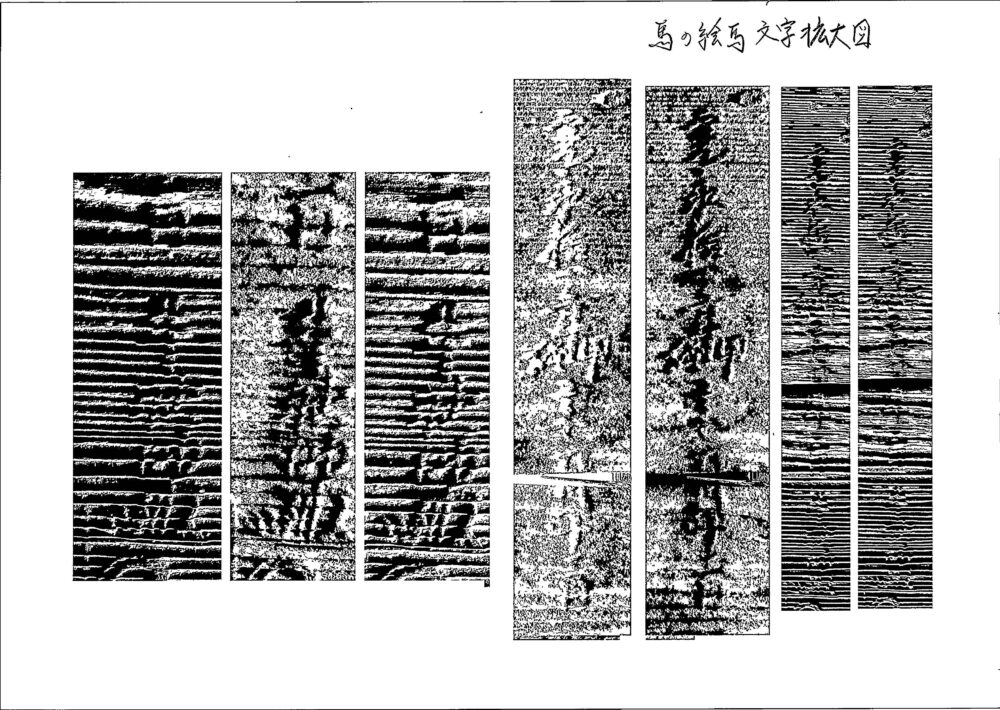

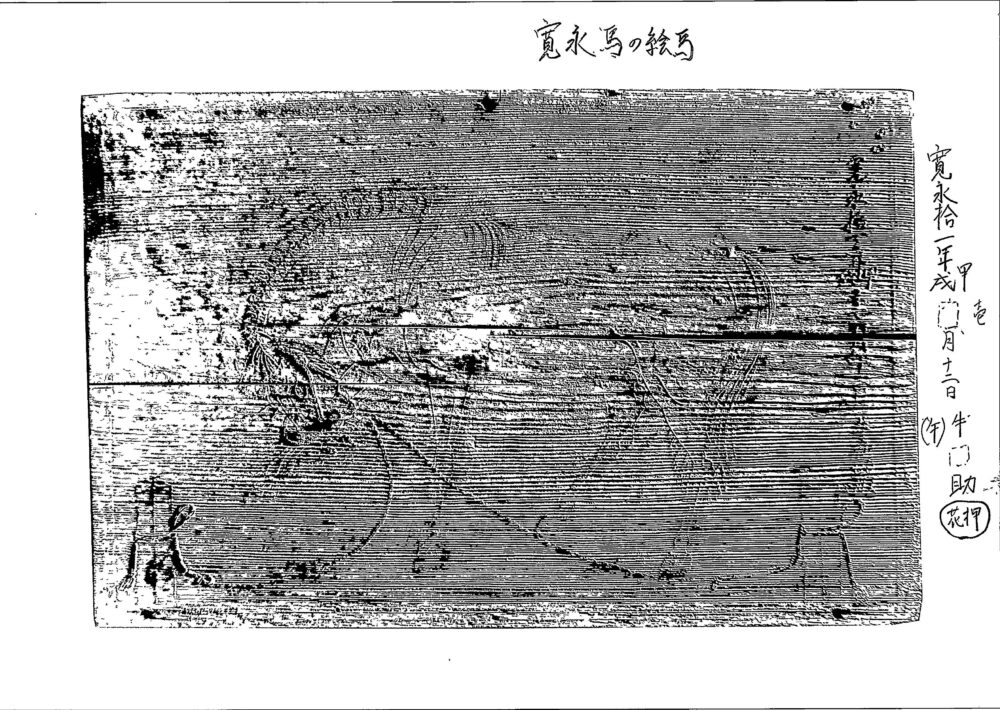

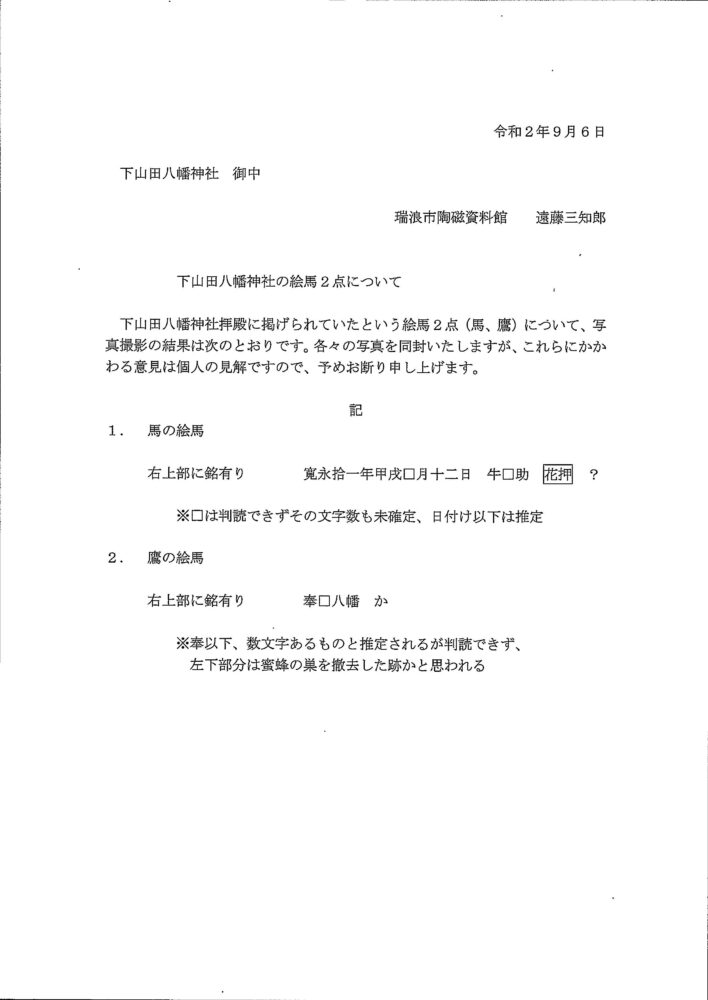

神仏習合のお宮

当神社創立は、古文書「小里記」中に、「弘治3年(1557)下山田住人安藤東左衛門の子、又七郎が大明神森下にて殺された」と書かれていることにより、弘治3年以前にお宮が祀られていたと推定されます。また、棟札に「本願主、岩島清太夫、土屋利兵衛重家、南無大日本國山田村八幡宮御宝殿再造立之処敬白、寛永15戊寅年(1638)8月」と記されており、それ以後、八十数年経った後に再建されていることがわかります。

神社の南下の処に、当宮の守り寺として八幡山神誓寺(じんせいじ)が舜栄法師により、寛文8年(1668)に創建され、この頃から、本格的に神仏習合の宮となったと思われます。

神誓寺跡地は現在は畑になっており、古井戸が残っております。神社の南山の山頂には社僧の墓碑が静かに立ち並んでおります。

八幡宮が、明治6年、村社八幡神社と改められ、本殿の屋根は桧皮葺(ひわだぶき)であったので、三十年から四十年ごとに葺替えられた棟札が数多くありますが、平成六年、特志寄付等により本殿が銅板葺に葺替えられ、平成二十八年(2016)には拝殿も改装されました。

秋の例大祭をはじめ伝統ある祭事を守り続けています。

憲法発布記念祭 昭和22年

鳥居様 昭和62年

・旭王子と下山田の歴史(旭王寺 檀信徒会発刊)より(モノクロ写真:故有賀市造氏提供)

両部木鳥居(2019.4.23取り壊し)

貞享三年(1686)に建てられたとされるこの鳥居ですが、以前は大きなイチョウの木と大杉がたっていた「鳥居様」の場所にあり、平成十三年(2001)に灯篭とともに八幡神社のたもとに移されました。

鳥居の額面には、「文政八乙年(1825)八月、神誓寺洞水法師慶需遠斎書」とあり、寛文八年(1668)に八幡神社の南側の下に開山された八幡山 神誓寺の住職が書かれたものです。この鳥居が建立された当時は釜戸村領主馬場大助の書でしたが、打廃せられ変えられたものであると伝えられています。

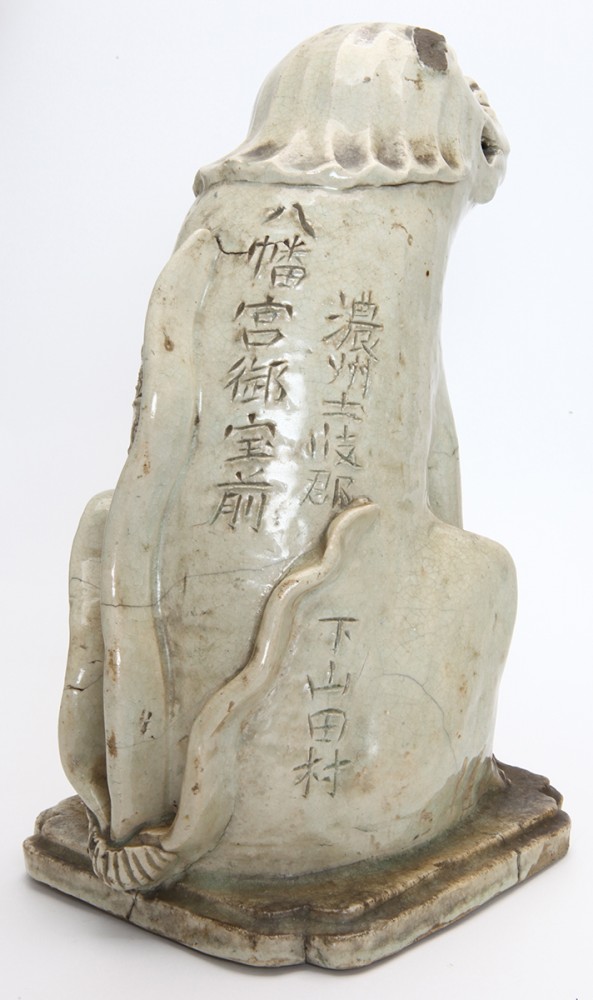

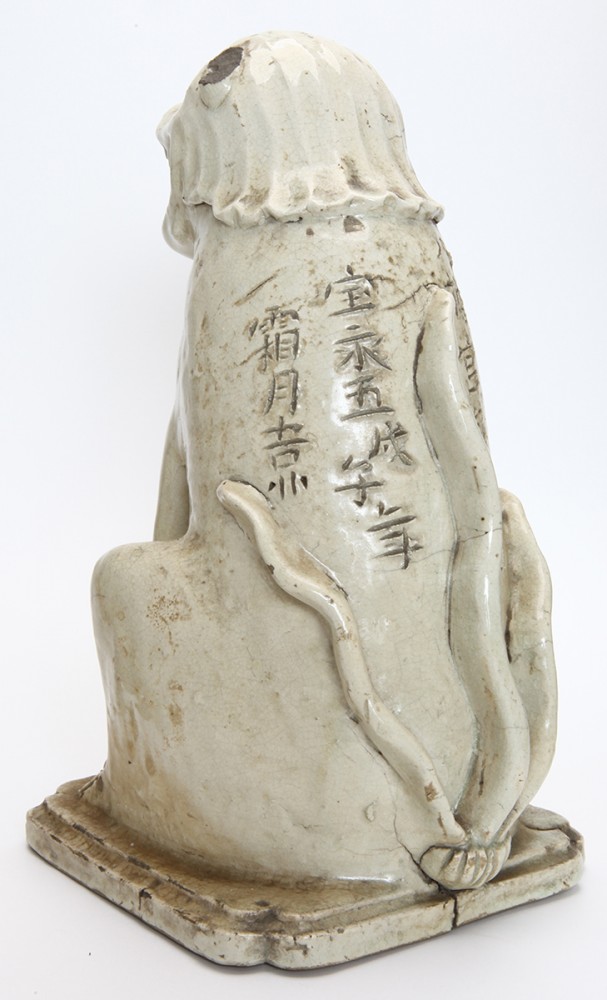

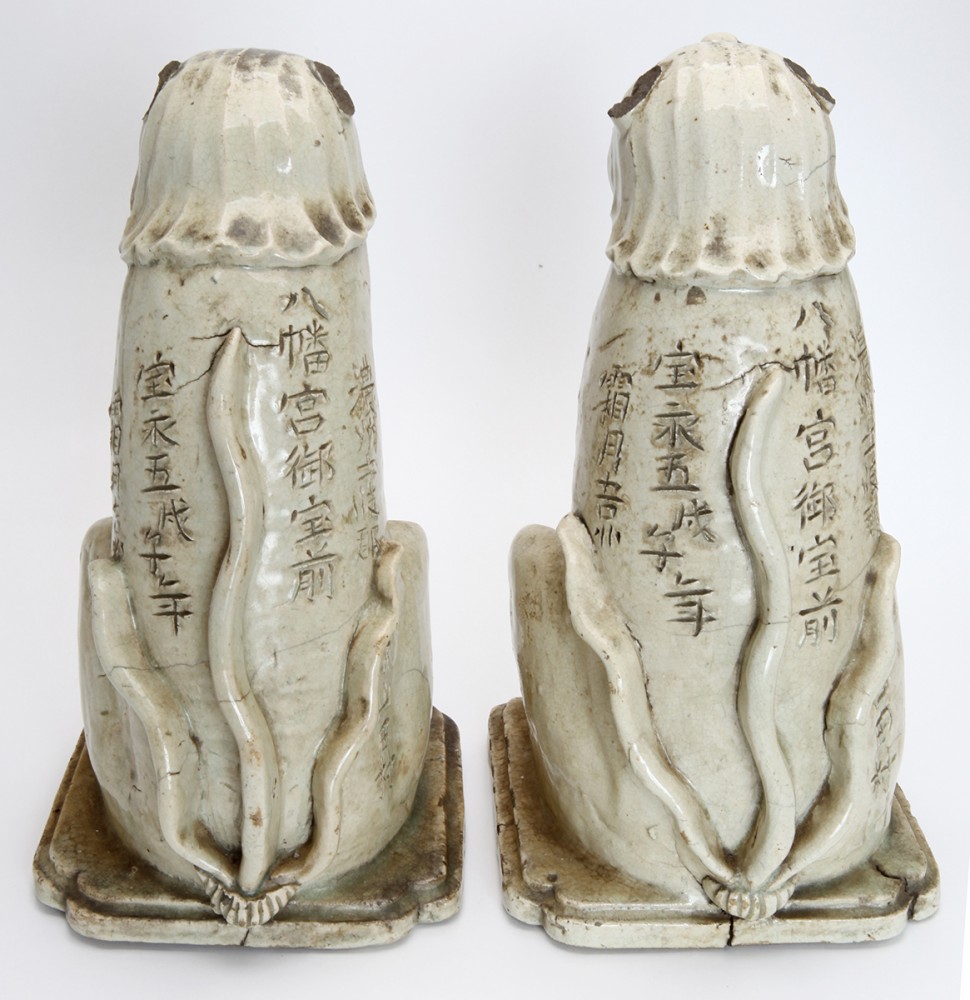

陶製狛犬 瑞浪市有形文化財指定

瑞浪市内で製作年が最も古いとされる下山田 八幡神社の陶製狛犬一対が市有形文化財に指定されました。

口を開いた像が高さ36.5cmで吽形像が高さ35.8cmです。江戸時代中期 宝永五年(1708)に八幡神社に奉納されたものです。

1995年8月に盗難にあい所在不明でしたが、2015年11月に東京都内の骨董商の御厚意より八幡神社にもどってきました。現在は、瑞浪市陶磁資料館にて一般公開されています。

狛犬宮帰奉告祭

平成7年8月に盗難にあった狛犬が20年ぶりに帰って来ました。東京の骨董屋を転々としていましたが東京都葛飾区亀有にて骨董商を営んでおられる長崎様が10月に遠路遙々持ってきてくださり御寄付頂きました。歴史のある307年前の作で、御深井釉焼としては大変古いものであると云われています。高さ38×幅20センチメートル。背の刻字は「濃州土岐郡下山田村 八幡宮御宝前 宝永五戊子年 霜月吉日」とあり、江戸時代(1708年)の作。平成27年11月 狛犬宮帰奉告祭がおこなわれ、地元氏子によって今後も狛犬は守られていきます。

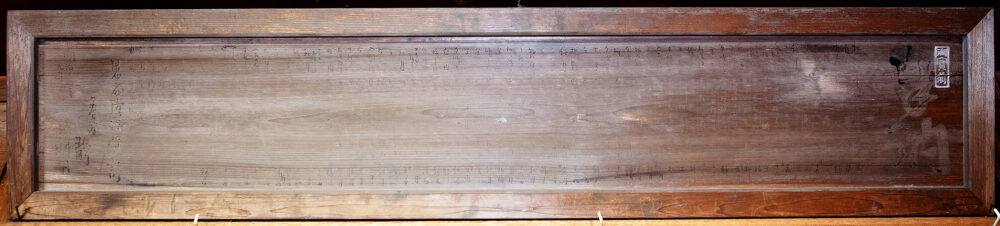

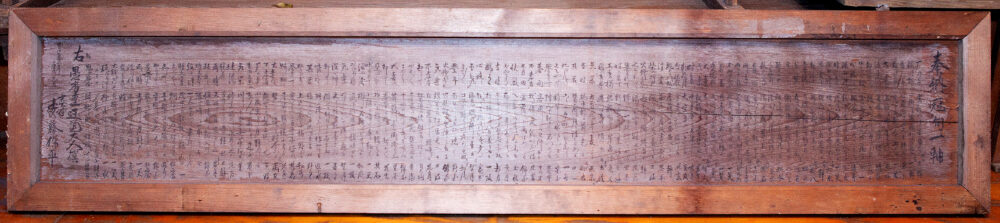

奉納句額

(明治26年・1893・100句・梅村花輪ほか43)

(明治43年・1910・100句)

境内灯籠

(正徳六・1716・単・円・御神前土屋氏)

(嘉永七・1854・単・円・八幡宮灯明料三両二分)

灯篭の製作費と見られる「八幡宮灯明料金三両二分 山田村岩島 土屋氏・猿子村小木曾氏」と彫られています。

(嘉永六年・1853・単・円・稲荷大明神)

秋葉辻灯籠

(文化元・1804・秋葉山、八幡宮・村中安全)石鳥居前

水 鉢

(正徳五・1715・奉寄進八幡宮・八月・土岐郡山田村土屋氏)

石 段

延享元年(1744)

令和5年 元旦

令和4年 元旦

令和三年 元旦

改装前の姿