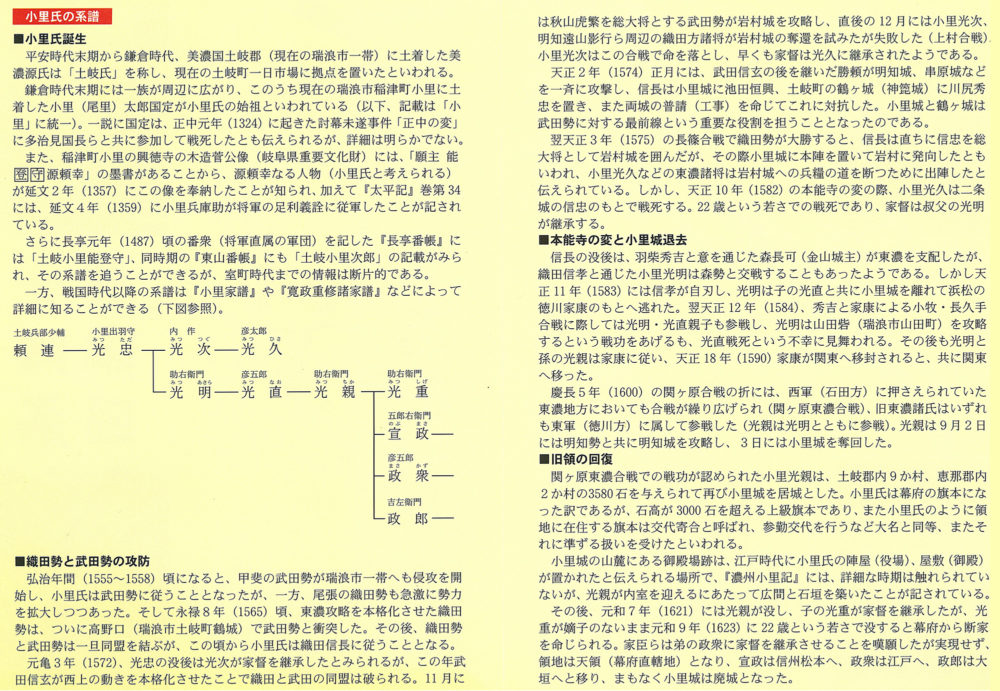

小里川南岸の城山にあり、大手門跡・御殿跡・井戸跡・不等辺六角形の穴蔵(あなぐら)風の半地下式構造を備えた天守台などの石垣が残っています。

天文三年(1534)、小里光忠によって城が作られていましたが、それは山全体を城とするという大規模なものでなく、城山のふもとにこじんまりと作られたものでした。

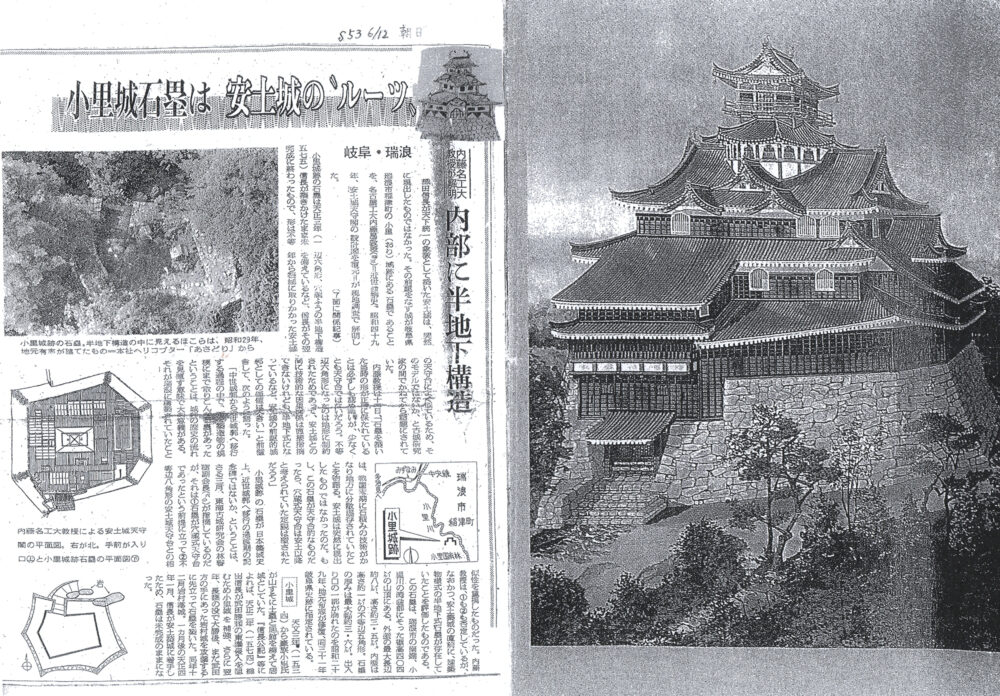

濃州小里記によれば、天正三年(1575)織田信長が岩村城攻略のため、小里の城を向城と決め、小里光忠の子、光明に築城を命じました。

池田勝三郎が城番として置かれ、およそーケ月を経て本丸の石塁は出来上がりましたが、天正三年(1575)十二月城の完成前に岩村城が陥落したので、工事は中止されました。この山城築城の構想が後に安土城築城の原型となったといわれています。

現在の石塁は、一部石がきの崩壊した箇所を原形に修復したものです。城跡の東の広場には、未使用の大きな割石が数多く残っています。それらの石は、当時の石割技法を推測するのに大いに参考となるものです。

「石塁は多角形半地下式天主台」 であるといいます。

南側の石垣は昭和二十九年に修復したものです。祠は平成6年に建てられたものです。平成14年の御殿場跡の発掘調査により礎石のほか天目茶碗などが見つかっています。

小里城址 御城印

■販売価格 1枚300円

■販売場所

きなぁた瑞浪 TEL0572-26-8617

エディオン・コバヤシ電器 TEL0572-68-3253

めん処屏風山 TEL0572-68-8403

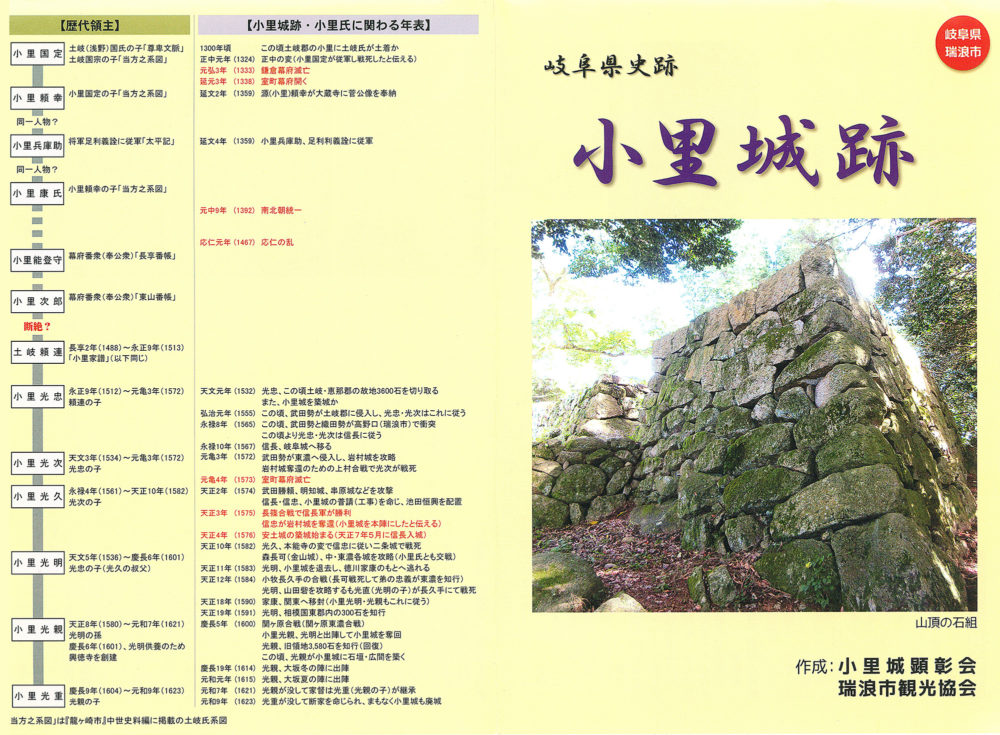

織田と武田の東濃争奪戦

二百余年にわたって美濃守護として栄えてきた土岐氏も、頼芸(よりよし)が天文11年(1542)に家臣斎藤道三にその座を追われて終わり、その斎藤氏も三代で織田信長に滅ぼされると、東濃地方は西の織田と東の武田の二大勢力の接点となって戦火に明け暮れました。

まず武田信玄は、天文十一年以来信濃地方を平定し、永禄元年(1558)には遂に東濃の恵那・土岐地域へも侵入し、当地域でも酒波神社・定林寺などと共に多くの民家が焼き払われました。

このあと、東濃地方は織田方のもとで小康(しょうこう)を得るものの、元亀三年(1572)には武田氏は再び西上の軍を発し、三方ケ原(みかたがはら)に大勝すしました。一方東濃の岩村城をも占拠してここを西上の拠点としました。

翌天正(てんしょう)元年、信玄は三度目の西上の大軍を進める中で急死し、岩村城の勝頼も一旦兵を返すものの、天正二年(1574)には早くも父の遺志を継ぎ、西上の大軍を発して岩村城に入り、再度恵那地方の多くの寺社や民家を焼き、信長方の東濃一八城の大半を攻め落としました。

武田の勢力は強大であり、信長は明知まで出兵するものの決戦を避け、神箆城へ河尻鎮吉(かわじりしずよし)、小里城へ池田信輝(いけだのぶてる)、高山城へ森長可(もりながよし)らの武将を援軍として入れ、防備を固めて岐阜へ引上げました。

しかし武田氏の強大さもここまでで、信長が天正三年(1575)には長篠にて大勝し、十二月に岩村城をも奪回すると当地域にも平和がもどりました。

小里城跡の碑

小里城には古城新城とがある。古城は角馬場にあって平安朝の末期に源頼政が美濃の守護であった頃その居城の一つを築いて長慶寺を建立し美濃源氏の拠点としたもののようである。新城は諏訪にあって鎌倉時代に土岐氏の一族国衡が三角に住み数代の拠城となし小里氏を称した。小里国定は正中の変に名が高い大蔵寺を建立した。

本城は城山にあって天文三年小里出羽守光忠が小里城主となって本城を築き小里助右エ門の祖となった。以後光次光久光明光親光重等の拠となる。興徳寺を建立した。

本城桝形の碑

天正二年小里助右エ門光次の時織田信長岩村城攻略のため本城を向城とした

長子信忠は光次と計って郡内の諸将に命じ来援させて城廓を改修し析形を本丸に築いた

元和九年城主の急死によりて以後城主がなかった

自来四百有余年の風雨にさらされ草にうずもれてその影もなかったのを村民有志は本城の清掃析形の復元をおもいたった

委員加知菊平安藤磯七成瀬金一熊沢亀次は和田利通大島義雄等に計り工人成瀬国平に依頼して石垣の修復をしたるものである

昭和二十九年三月三十一日 稲津村祖先遺徳顕彰会

小里氏 御殿場跡の碑

此処は天文から元和の間 約七十年小里氏の居館及び小里城砦の大手門のあった処である。

当時大手門の内に本館、書院、長屋、倉庫、厩舎等が並び建って上下一郭千余坪に及んでいたが、元和九年に至って宗家に嗣子がなかった為断絶して、一族離散大手門だけ全源山興徳寺の山門に移築せられて他は遂に荒廃に帰したと伝えられる。

ここに三百数十年の往時を偲んで此碑を建てる

昭和二十九年三月三十一日 稲津村祖先遺徳顕彰会

角馬場 小里古城跡

老健施設「ひざし」西の小山は現在下小里墓地になっているが、小里川、萩原川の合流点を眼下に敵を防ぐのに適しているところで、かつては土岐氏の遠祖 源三位(げんざんみ)頼政の居城跡とか、鎌倉時代初期に土岐光衡の居館があったと伝えられています。

江戸時代初期には、小里光明が設けた馬場のーつ、角馬場の跡といわれている。因みに江戸時代の絵図にはこのあたりを白山(しろやま)と記入されており、墓地内に源三位頼政城砦跡の碑があるが、昭和29 年稲津の祖先遺徳顕彰(けんしょう)会により建てられたものである。

諏訪 小里新城跡

小里城山城以前の中世の城館跡で、正中の変で討ち死にした小里国定の城だといわれています。興徳寺(旧大蔵寺跡地)西方の諏訪の丘の上にあり、曲輪(くるわ)、土塁(どるい)、堀切(ほりきり)などの跡が認められます。角馬場 小里古城跡に対して新城と呼ばれています。

小里城大橋

川折の谷に高く架かるスリムで美しいS字カーブを描く「小里城大橋」は全長420m、高さ約80m でやじろべい工法といわれるディビダーク工法で作られた橋で稲津の新名所となり夜にはライトアップされ美しい姿を浮かび上がらせています。