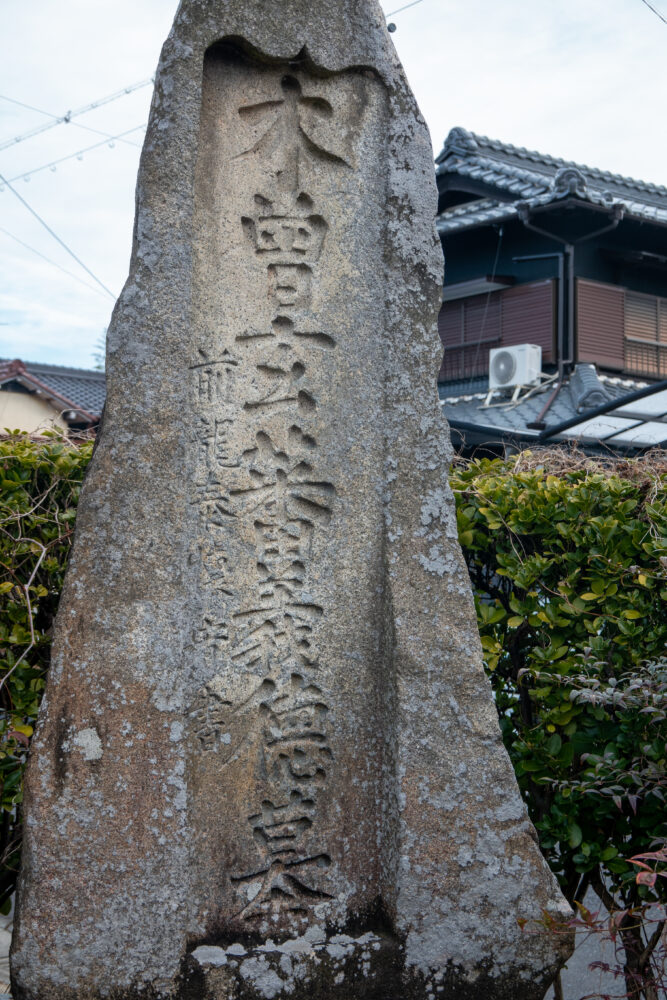

木曽玄蕃義徳(よしやす)の碑

この碑は平安時代の武将 木曽義仲の22代末裔の木曽玄蕃義徳(よしやす)の碑です。

三人兄弟でしたが、上は若くして病死、弟は尾張藩の剣道指南役を務めていました。

義徳はここで寺子屋を開いていましたが、延宝九年(1681)四月七日に世を終えました。

義徳の曽祖父 義正は、武田信玄の三女真理姫(まりひめ)を妻に迎えています。

武田信玄の後を継いだ武田勝頼は木曽義正に何かにつけて無理難題を押し付けてくるため、嫌になってしまい信長と盟約を結び、武田方を見限ってしまいました。

しかし、信長は本能寺の変で明智光秀に討たれてしまい、次に誰に付くかが重大問題となり、羽柴秀吉が頭角をもたげて来ましたが、秀吉が信長の臣下であったことが気に食わず、家康のもとにはしり盟約を結びました。

ところが、秀吉の勢力が益々増大してきたので、家康との約束を破り秀吉方に寝返りました。そして、小牧長久手の戦いでは妻籠の清内路峠(せいないじとうげ)の出入口を封鎖させ、家康軍を退けました。

しかし、この戦いは和睦に終わり、木曽は家康の指揮下に置かれることとなりました。すると、家康に対する裏切りが仇となり、千葉の下総(しもふさ)へ国替えを命じられてしまいました。

しかも木曽谷では16万石だったのが、1万石に減封されてしまいます。義正の跡を継いだ義利は粗暴な振る舞いが多く、その上施政を怠ったという噂が流れ、家康は義利を「乱心者」として、平民に落とされ追放し領地取り上げとなって、木曽家は十九代で没落となりました。その後、義利は世に出ることなく諸国を遍歴し63歳で亡くななります。

義利の子、義辰(よしはる)は妻と三人の子どもを連れて、流浪の身となり、瑞浪のこの地へ落ちてきました。そして、二畝(ふたせ:60坪)程の田をもらい生活をしていました。

次男の義徳は義辰亡き後も寺子屋を開きながら、士官の道を探していましたが夢叶わず、この土地で世を去りました。

明治十三年明治天皇が下街道を巡幸された折、沿道の案内書が発行され、地元の人がこのことを知ることとなり、二十数人の人がお金を出し合い、この碑を建てて木曽玄蕃義徳をお祀りしました。