御本尊:十一面観世音菩薩

宗派:臨済宗妙心寺派

御詠歌

小田のさと ほとけのひかり かがやきて

鐘の音ひびく えしょうの山

至徳二年(1385)三月、京の三条中納言 藤原宣郷が小田の領主となり、嘉慶三年(1389)道城(大法原のあたり)の地に小松山道成寺を建立しました。永享三年(1431)に藤原宣郷が逝去し道成寺が焼失しましたので、道成寺境内にあった中将、その妻、家臣などの五輪塔「十三塚」を中野庵に引き継ぎ、供養をしました。中野庵とは、永享年間(1429-1440)現在の正宗寺あたりに建立されたお堂で、初代の祖勘主、五蔵主、庄蔵主、弥蔵主、礼蔵主、普蔵主、鉄蔵主、善蔵主、円蔵主と九代続きました。

その後、天正三年(1575)山城国東福寺の法弟了室西悟が当庵に止宿し、三玄寺開山柏庭宗松の趣意を体して、天正八年(1580)三月十五日入仏供養をし、柏庭宗松を勧請(かんじょう)開山(かいさん)として中野庵を恵照山正宗寺と改号しました。はじめ臨済宗東福寺派に属しており、了室西悟が亡くなり無住となりました。

寛文七年(1667)久々利東禅寺の法系雲海祖端が当寺に招かれ、臨済宗妙心寺派となりました。初代の了室西悟から法脈は受け継がれ、現在の住職は十八代となります。

正宗寺は天明六年(1786)焼失し、寛政九年(1797)本堂を再建、文政四年(1821)庫裡を再建しました。現在の伽藍は、平成九年(1997)庫裡を、平成二十年(2008)本堂を再々建されたものです。

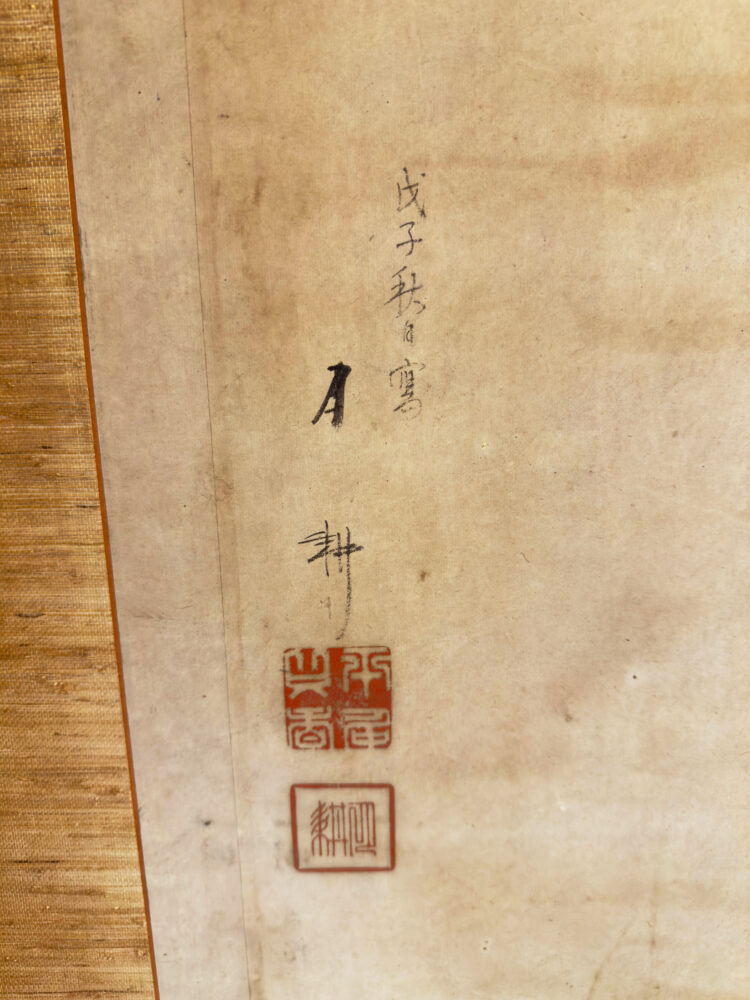

岩島月耕の襖絵、高松山の観音像が秘蔵されています。

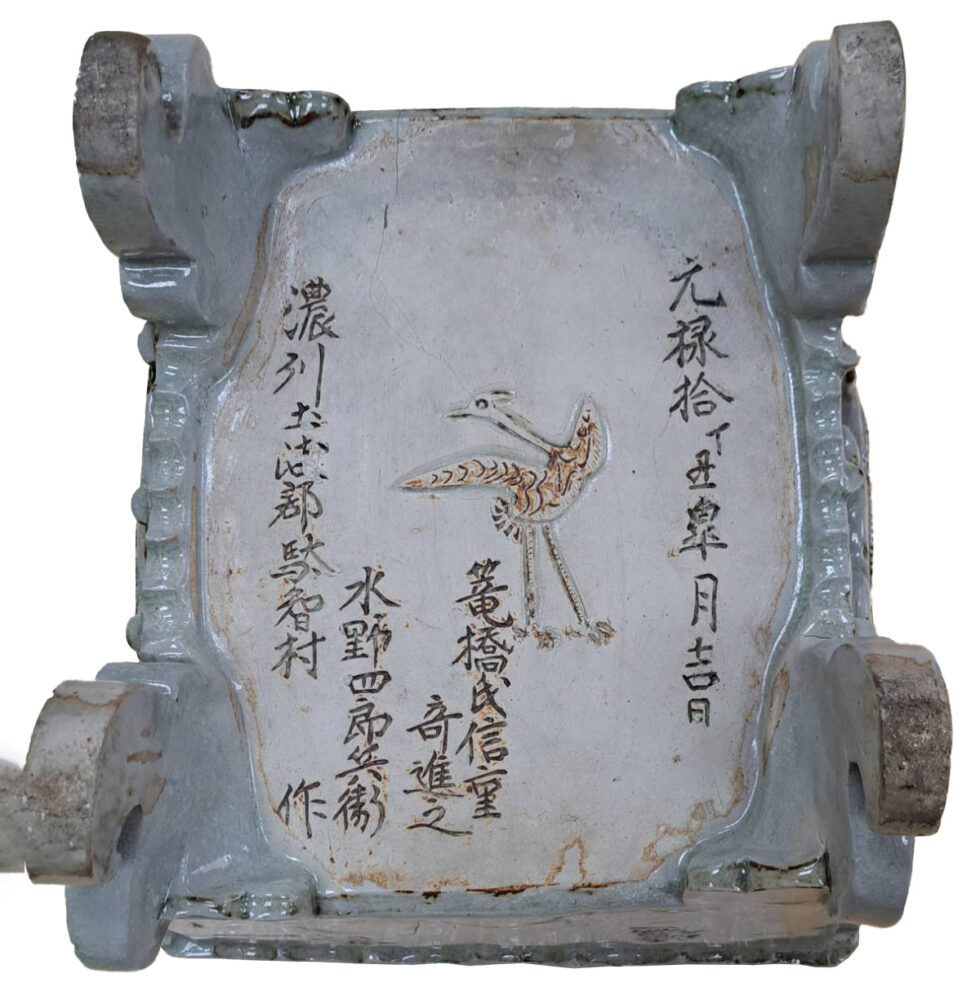

御深井釉角香炉

(おふけゆうかくこうろ)

かつては旧正月に高松観音堂(小田町)の祭事で公開されていたといわれます。高さ17.5cm、ロ径31.4×25.7cmという大型の香炉で、全体に御深井釉(おふけゆう)が施されています。紐(ひも)に繋がれた馬が器の前・後面に貼られ、馬の体は竹管文(ちくかんもん)(円形の文様)で装飾されています。優品が少なくなる江戸時代中期にあって、陶工の心意気あふれる秀作です。

底部には中心部に瑞鳥(ずいちょう)(鶴などの吉兆をあらわすめでたい鳥)が彫られ、羽と足には錆釉(さびゆう)が添えられています。

この香炉は元禄十年(1697)に土岐郡駄智村(現土岐市駄知町)の水野四郎兵衛により制作されたこと、また篭橋信重によって寄進されたことが知られます。

【刻銘】

元禄拾丁丑皐月吉日

篭橋氏信重

竒進之

水野四郎兵衛

濃州土岐郡駄智村 作

岩島月耕の襖絵

名号碑

門前 正保四年(1647)剣型碑(板碑型碑)正保四稔丁亥 南無阿弥陀仏

地蔵菩薩石像

元禄六年(1693)光背 立像 左宝珠 右錫杖(しゃくじょう)墓碑地蔵

三十三所観音

文政十二年(1829)主尊とも三十三体 完全

十一面観音石像 文政十二年(1829)

千手観音 文政十二年(1829)

文政十二年(1829)十臂 立像 三十番

文政十二年(1829)十臂 坐像 六番

准提観音 文政十二年(1829)三面 座像 十一番

十三重塔

十二天尊の軸

土岐川上郷 明治百年史(佐藤 実著)に「明治二十六年七月(小田村中組)四日、村中雨請十二天尊祈念ス」とあり、村民一同が寺に集合し住職と共に十二天尊の軸に降雨祈願の読経をしたとされています。

仏足石

(ぶっそくせき)

仏足石の日本での初見は、唐に使した黄文本実(きぶんのもとみ)が唐の普光寺で写して帰り、平城京四条一坊の禅院に奉安天平勝宝五年(753)に始まる。

仏足石は釈迦の足跡図である。正宗寺のは最近建立されたもので花闇岩の上部に足跡が彫られ長さ42cm、巾22cm、側面には「奉安霊鷲山頂ガ

ヤ大塔釈尊仏足石印度聖地巡拝記念入竺沙門無涯謹建立」 と刻銘されています。(1980年)

高松山馬頭大悲由来略縁記

(だいひゆらいりゃくえんき)

元禄四年八月(1691)再記。

「後世により多くの慈悲を垂れ、諸氏の崇敬(すうけい)によって栄えて行く事を望むものである。今ここに記した縁起の概略は、弘法大師が尊像を彫刻して、小家が峯の庵に安置された弘仁九年(818)より天文中(1532~54)迄の記録を参考とし補足して記述したものである。」とされています。本文は伝説にしてもかなり古い年代、即ち西暦800年代から筆を起していて、他に類はあまり見受けられないものです。

五輪塔の台石

五輪塔

由来記にもあるこれらの石塔婆(せきとうば)は、明治初年迄、道城山麓等にあったものが、いつしか正宗寺の境内墓地に移されているので、このことを知る古老の人々が「再び道城山麓に移さんと協議せるが、今尚そのままである。」と記されています。

現在の小田陶器事務所前に池があり、この池の端にひっそりと小さな五輪塔が保存されています。

最初の工場造成時に、整地をされた折り、多くの石塔婆群が出土したため、この一部を残して供養した後、埋土されたようです。

大法原とは三条中納言の戒名から来ているようです。「大宝院殿了儀(だいほういんでんりょうぎ)大居士」からとって大宝原(大法原)と現在は呼ばれている地区です。高松由来記にも三条中納言の近臣13人の墓について記しているように、大宝原の十三塚と云い恐らくどの塚にも五輪があったと思われますが、畑が開かれる様になってからは、道城の麓の五輪墓の附近に運ばれ更に正宗寺に運ばれた様です。中には塚の附近の土中に埋っているものもあろうと記されて居ります。

※正宗寺のお墓にあるものは、松ヶ瀬から移されてきたもののようです。

亀のいる池

薬王山 東仙寺

寛永3年の草創と伝えられるも、詳細は不明です。正宗寺開山の雲海祖端が貞亨元年(1686)臨済宗 竜泉寺門派の同寺の系下の寺として再創、文久元年(1861)に正宗寺礼宗祖仁によって中興された寺です。