永禄八年(1565)織田信長は腹臣の森三左衛門可成に鳥峰城(金山城=兼山城)を与え東濃支配の拠点としました。その子森蘭丸は岩村城主となり、森一族による東濃支配は着々と進みました。

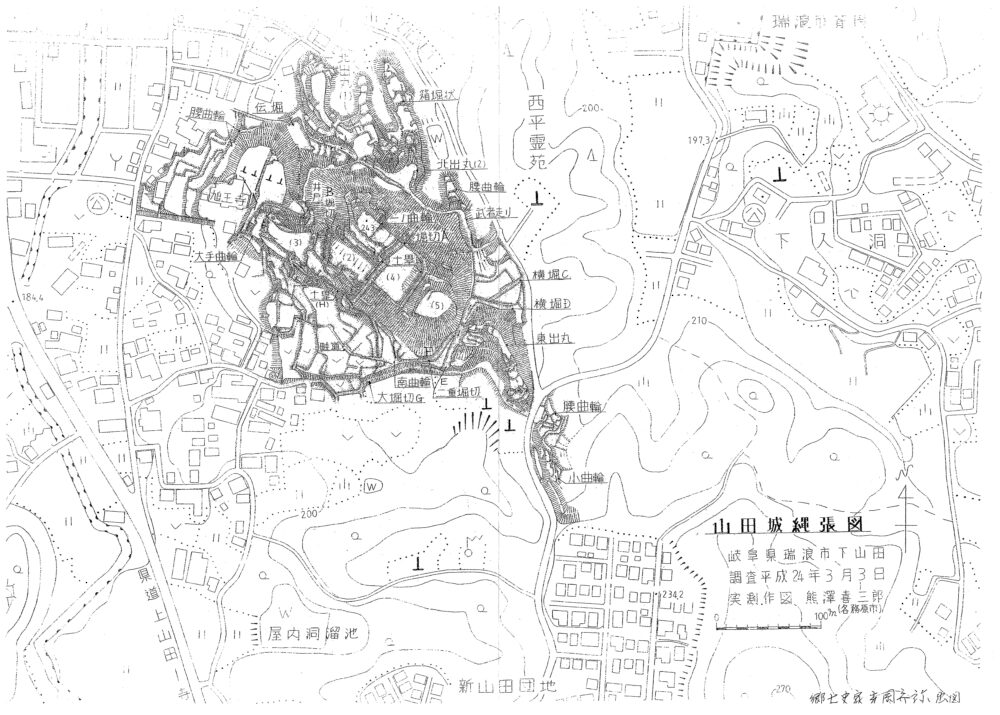

本能寺の変後、森長可は豊臣秀吉に従属し東濃四郡12万7千石を領するに至って、天正十一年(1583)東濃の中心地の山田村に、家臣に命じて築城を開始しました。

天正十二年(1584)長久手の合戦で長可は戦死し、東濃は鎌倉時代以後、遠山氏、土岐氏の本拠地で、森氏の支配を嫌った明智遠山氏、土岐系の小里氏、妻木氏等は、徳川勢に味方し、小里光明らによって築城中の山田城を急襲して落城させました。

城跡はその後を継いだ森忠政によっても拡張されたと考えられ、その規模は大きなものです。

森長可の戦死後、跡を継いだ森忠政は、従四位下に任官し、豊臣秀吉がその任官を祝って、五三桐の家紋入りの青銅鏡を贈ったとされています。

天正十四年(1586)講和が成立して再び森氏は東濃支配を15年も続けましたが、慶長五年(1600)信濃川中島四郡へ封替えとなり海津城に移り、翌年美作国(岡山県)へ18万石で移封となり、森氏の東浪支配は終りました。

五三の桐の銅鏡

昭和四十八年秋、瑞浪市山田町下山田の通称山田城の三の丸跡で、同所柴田荘司先生が宅地拡巾工事中、土中より五三桐の家紋入り青銅鏡を発掘しました。

青銅鏡は直径6cm、重さ45g、五三桐の紋所が三つ、二等辺三角形に配置縁どり一本線中央に紐通しの懐鏡です。

-1000x743.jpg)