御本尊:釈迦如来

子安観世音菩薩

宗 派:臨済宗妙心寺派

御 詠 歌

もりあかす しずが山田の あさひてら

まだねほどなき しののめのおと

山門前には数々の古い石仏群があります。享保年間の3年間に渡る大法要勤行会の終了を記念した阿弥陀石像があり、歴史を物語る如く苔生したその姿は多くの参拝客を魅了します。

旭王寺は元 瑞雲山 慈泉庵といわれていましたが、永正四年(1507)大道真源禅師大和尚により、堂宇を改築し伽藍を整備、本尊釈迦牟尼仏を勧請して、長冨山 旭王寺となりました。この寺も大通寺・正源寺同様に招聘(しょうへい)開山に東陽栄朝(大道真源)をむかえています。

元禄八年(1695)創設の土岐順礼三十三所の九番札所に選ばれ、御詠歌に歌われたほどの名刹です。

不幸にも二度の失火に遭い、慶応元年(1865)の火災時には寺院を全焼し、古記録及重要資料は一切焼失しました。享保六年(1721)にも火災にて焼失しました。

明治二十年に第九世接宗大和尚により、寺の再建され堂宇伽藍が完成しました。更にこの年苦心して、現在の過去帳も作成されました。

子安観音座像

年代不詳

本堂の中に安産をかなえ、幼児の無事を守る子安観音が安置されています。

「旭玉寺過去帳、後記」

一、慶応元丑二月廿日、当村(八幡社)鳥居に張紙(落し文)之れ有り、庄屋、年寄、替えねば村(人)喧

し、焼払うもの也と書き印し張り置き候に付、筆子共、寺え持参し奉り候

これは下山田旭王寺放火事件の始末書の一部であるが、当時旭王寺が寺小屋であった事を示す文書です。

花まつり

毎年四月第二日曜日に「花まつり」と「人形供養」をいっしょに行っています。人形供養は昭和五十四年(1979)頃から始まり、毎年恒例で檀信徒会の行事となっています。子どもの健やかな成長を願って用意したおひな様、鯉のぼり、ぬいぐるみ等を簡単にごみとして捨てることができないという気持ちから、起こってきたものです。

納経塔

年号不詳 ・納経塔・法華経塔・国東型宝塔

法華経塔は国東型宝塔形式の立派なもので、丸型の塔身部に「法華経塔」とのみ刻まれているものです。法華経は八巻ですが、その大乗妙典六十六部となると五百ニ十八巻となり、その写経勤行は大変な大事業です。

往年疫病が流行した時村人総役により、塔身に四仏を彫刻した宝塔を建立、平癒祈願のため村人一人一人が丸の小石に法華経を書いて、宝塔の前に埋めたといいます。その小石が今も時々出ることがあります。

経文の石

経文の石

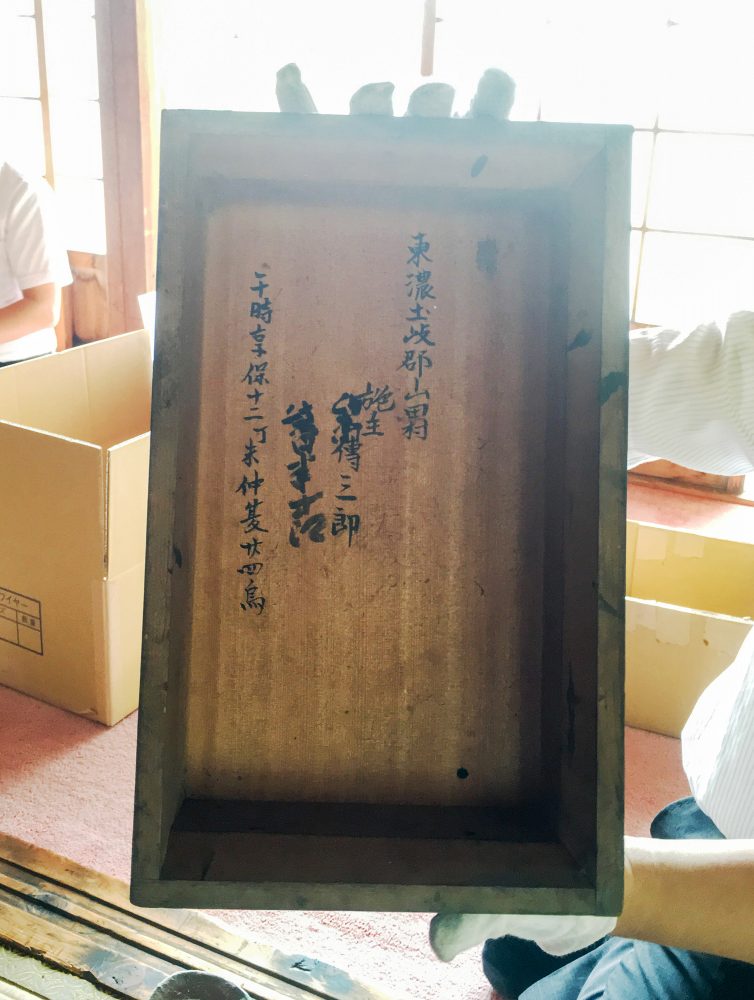

阿弥陀如来石像 千日念仏塔

山田町旭王寺境内

享保四年・1719・丸・坐・定印・千日念仏読論塔

丸彫りの坐像で、膝の上に両手で輪を二つ作る阿弥陀定印に刻まれており、やや大型のもので、台石に「千日念仏 享保四年十月十五日 勧徳濃州土岐郡三十六ヶ村之檀越成就畢霊 施主 厭誉相阿比丘 大洞村 了禅 塩河村是心 久須見村 無覚 日吉村 了心」とあるもので、享保の初年から千日(約三年間)に及ぶ別時念仏の土岐郡内三十六カ村村民の安全祈願の大法要勤行会が行われ、その終了を記念してこの阿弥陀石像が造立されたことが判ります。

山田町旭王寺入口

宝暦13年(1763)・光・坐・定印・旧駄知街道沿

旧駄知街道沿いの寺への参道入ロに左側の聖観音に対して右側にある光背型の坐像に彫られているもので、阿弥陀定印の姿が明瞭に刻まれ「宝暦三年酉」と読めます。

聖観音石像

山田町旭王寺参道入口

享保八年(1723)光・立・左同・右施無畏印

参道入ロのものは、左手に蓮華、右手は施無畏印の美しい像容です。

山田町旭王寺山門前

延享二年(1745)・角柱塔・立・浮彫り・両手蓮華

山門前には、延享の角柱塔ほかがあり、

山田町旭王寺山門前

明和五年(1768)・光・立・文化のものの外三体

山田町旭王寺山門前

文化三年(1806)・光・立・両手で蓮華・台座は別

山門前の東側五番目。文化の光背型の八角塔の台石には「正徳六年 願主想阿法師」とあり、市内で最も初期ころの観音石像がここにあったことが知れます。また想阿法師というのはここの享保四年(1719)の阿弥陀如来・千日供養塔を造立した和尚でもあります。

役行者石造

文政十一年(1828)・浮彫像・役行者・講連中

山門前の西側二番目。一部加工の正面に岩を背にした形で浮彫りされた役行者石像で、右手の錫杖、左手の経巻もよく彫られ「国家安全 文政十一子年六月 講連中」とあります。

総高141cm、像高62cm、腰巾29cm

名号碑

旭王寺門前

天明四年(1748)・角柱塔・石碑群中に並ぶ・小型

旭王寺門前

天明九年(1789)・角柱塔・石碑群中に並ぶ・小型

旭王寺門前

文化十三年(1816)・箱型・石碑群中に並ぶ・小型

旭王寺門前

天保四年(1833)・角柱塔 ・石碑群中に並ぶ・小型

西国三十三観音霊場巡拝記念碑

元文二年(1737)・観音像・両国順礼同行塔

山門前の東側三番目。台石に「西国順礼同行塔」とあります。

聖号碑 西国三十三観音霊場順拝記念碑

旭王寺門前

宝暦九年(1759)・箱型碑・十一字聖号・奉供養西国順礼講中

山門前の西側五番目。「南無大悲観世音 奉供養西国巡礼同行二十二人」とあります。

刻経塔

旭王寺境内

寛延四年(1751)・刻経塔・四面種子と四面陀羅尼文

三界万霊塔

旭王寺入ロ

明和九年(1772)・自然碑・三界万霊等・願主岩島氏

板碑型のこれも大きな自然石のものです。

一石五輪塔

下山田旭王寺裏山

一基・由緒不明・一石五輪塔

この一石五輪塔は豊臣政権下森氏が山田城を築き落城後、二の丸の地点に旭王寺の肝入りで建立されたとのこと。

宝篋印塔

「念沸供養」 寛延四年(1751)願主 舜快房

下山田旭王寺裏山

日露戦役記念碑