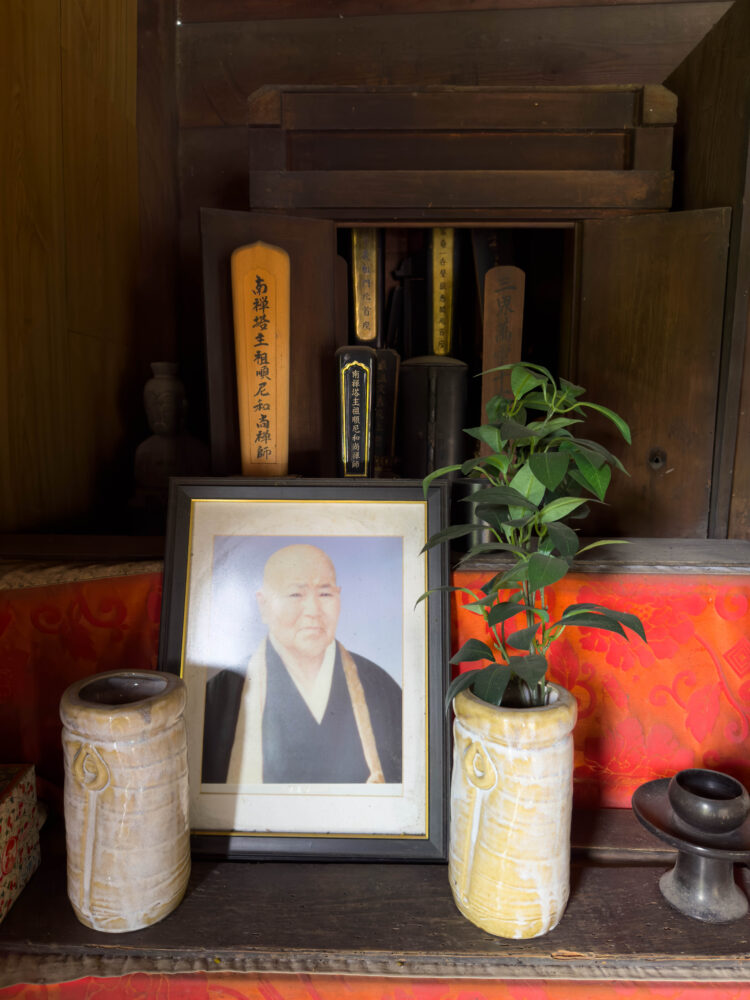

御本尊:弥勤菩薩 十ー面観世音菩薩

宗 派:臨済宗南禅寺派

山号は弥勒山(みろくさん)至重庵と呼ばれ、市内霊場唯一の弥勒菩薩が祀られているご本尊です。

古くは長命寺あるいは弥勒寺などと伝え、上山田 長見寺の前身といわれています。ここにあった長見寺が火事で燃えてしまい、寛文元年(1661)に松嶺貞が長見寺を再創しました。延宝七年(1679)又は明和六年(1769)宗閑が弥勒寺 至重庵として再創するといわれていますが、宗閑の法系などの詳細は不明で、松嶺貞の縁により長見寺とともに南禅寺系下に属して続いたものと考えられます。

御詠歌

ありがたや のちの世までも みろくそん

じごくへんじて ごくらくとなる

宗派/長見寺所属(御本尊:弥勒善薩)

刻経塔

安永の絵句天井

安永八年(1779)のもので山田河水ほかにて描かれ、30枚あります。

行者神変大菩薩

天保十年(1839)文字碑

「山上蔵王大権現(さんじょうざおうだいごんげん) 行者神変大菩薩 天保十年」とある珍らしい役行者文字碑です。山上蔵王大権現とは修験道の霊場である奈良県大峰山上本堂(おおみねさんじょうほんどう)を指し、神仏混淆の山岳信仰の霊場であり、一方の神変大菩薩とは、役行者につけられた尊名です。

馬頭観音文字碑

昭和十五年のもので「軍馬貸付八十余頭霊位」とそれぞれ刻まれていて、出征兵士と全く同様に、村内から軍用馬として徴用出征して行った愛馬たちの安全を祈念した「馬頭観音文字碑」で、このころの先人たちと馬との関係がわかります。

庚申(青面金剛)塔

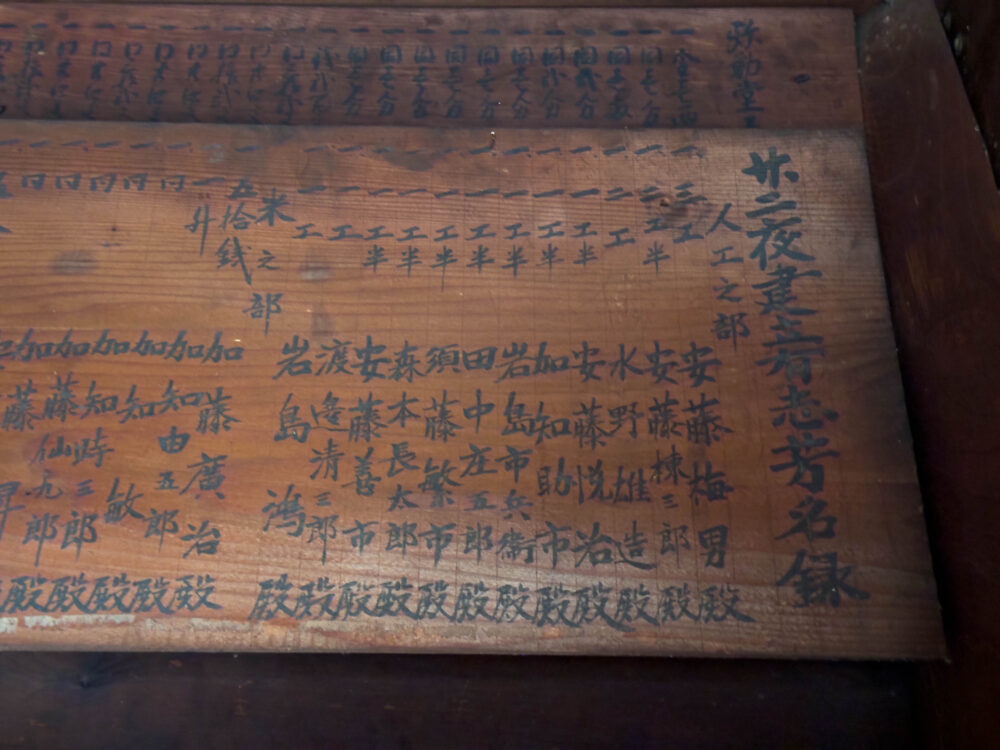

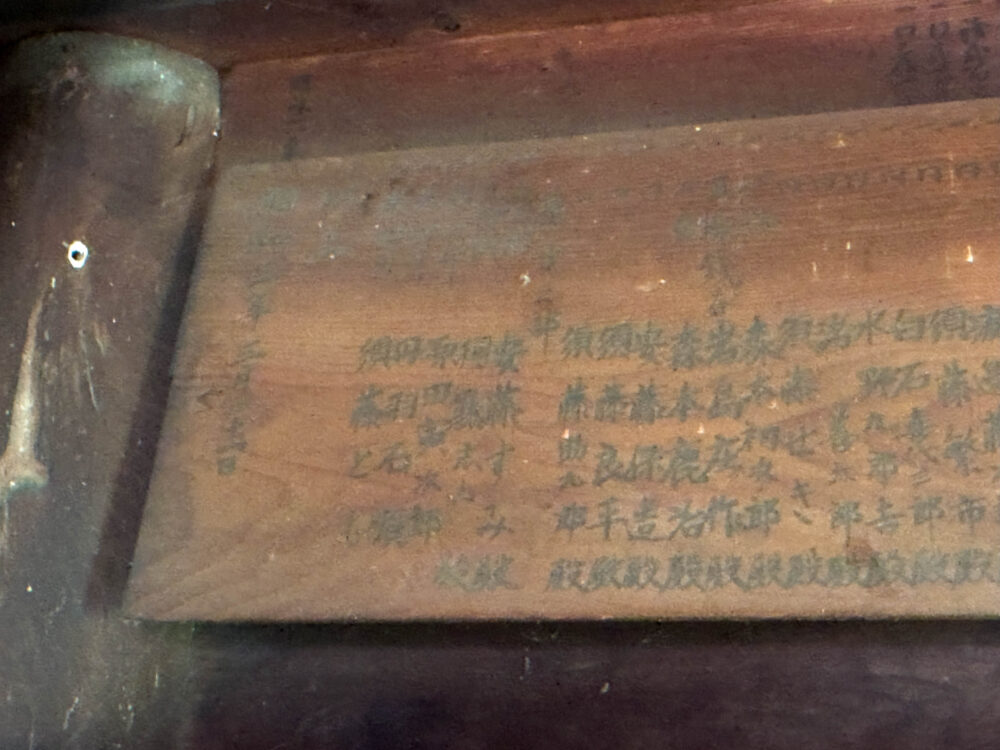

二十二夜碑

名号碑

明和元年(1764)傘塔婆 小型

天明五年(1785)自然石碑 大型 念仏連中

経典読誦塔

境内灯籠

水鉢

智勝山 長見寺

古くは長命山弥勤寺あるいは弥勤山長見寺とも伝えて前身あるも詳細不明。あるいは現至重庵と前身は同一か。寛文元年(1661)永保寺の法縁につながる巡錫僧松嶺貞が前身にはいり、同四年招じられて現在地に智勝山長見寺として再創建立し、以降南禅寺派寺院として続いている。天保十二年(1841)焼失して同十五年再建。